「ルールを離れ、混沌を知る」文化庁メディア芸術祭大賞 小泉明郎に聞くアートの力

2021年9月23日から10月3日にかけて開催された第24回文化庁メディア芸術祭受賞作品展。期間中、東京・有明にあるパナソニックセンター東京はサテライト会場となり、アート部門で大賞を受賞した小泉明郎さんによるVRを用いた体験型映像作品『縛られたプロメテウス』の上演や、さまざまなトークイベントやワークショップが開催されました。

最終日となった10月3日、ソウゾウノート編集部も実際に映像作品を体験し、同会場で開催されたトークセッションに参加。さらに、映像作品の作者であるアーティストの小泉明郎さんに、アートについてのギモンや、いま考える「アートの力」についてなど、いろいろなお話を伺いました。

小泉 明郎(こいずみ・めいろう)

1976年群馬県生まれ。国家・共同体と個人の関係、人間の身体と感情の関係について、現実と虚構を織り交ぜた実験的映像やパフォーマンスで探求している。これまでテート・モダンのBMWテート・ライブや上海ビエンナーレ、シャルジャビエンナーレ等、多数の国際展等に参加。個展としては「Projects 99: Meiro Koizumi」(ニューヨーク近代美術館、2013)、「捕われた声は静寂の夢を見る」(アーツ前橋、2015)「帝国は今日も歌う」(Vacant、2017)、「Battlelands」(ペレス美術館、マイアミ、アメリカ合衆国、2018)等を開催。VR技術を使った作品では『サクリファイス』(MMCAソウル、韓国、2018)、『縛られたプロメテウス』(あいちトリエンナーレ2019)がある。シアターコモンズではワークショップを経て『私たちは未来の死者を弔う』(2018)を製作・発表した。

構成・文/宇治田 エリ

カメラマン/白井 晴幸

「誰か」の物語に飲み込まれ、切り離される 両極の1時間

現実と虚構を織り交ぜたような実験的な映像や音、パフォーマンスによって、私たちの日常へのまなざしを揺るがす作品を生み出すアーティスト、小泉明郎さん。今回、パナソニックセンター東京で展示された『縛られたプロメテウス』(あいちトリエンナーレ2019初演)は、小泉さんがVR技術と演劇の融合に本格的に挑んだ作品です。

そんな作品を、ソウゾウノート編集部メンバーも体験することに。

「一体どんな体験が始まるのだろう」と期待を胸に、いざ会場となるスタジオ内へ。床には放射状の線が描かれ、中心を向くように12名の参加者たちが並びます。儀式が始まる前のような独特な緊張感を感じながら、ヘッドマウントディスプレイを装着。上演がスタートしました。

会場には1人称で語る「誰か」の無機質な声がどこかから鳴り響き、VRの視界のなかでは幾何学形態が浮遊。次々と変形をはじめます。言葉に耳を傾け立ちつくしたり、浮遊する物体を見ようと歩き回ったり、手を伸ばして触れようとしたり……。私たちの反応も、ほかの参加者のみなさんの反応も、時間が進むにつれてさまざまに変化していきます。

そんないつもとは違う知覚空間に翻弄されるうちに、自分の主体が「誰か」の物語と同調し、飲み込まれていくような感覚に変わっていきました。まさに没入していたのでしょう。前半が終了しヘッドセットを外すと、夢から醒めたときのように、「現実に戻って来ることができたんだ」という安心感を覚えました。

安心したのも束の間、続いて別の会場へ移動。ずらりと横に並ぶモニターの前に座ると、後半の公演が始まります。ヘッドホンから流れはじめた声を聴き、映し出された映像を観て、「ああ、そういうことか」とハッとさせられます。それは前半、無機質な声で語っていた人物の本当の姿が、そこにあったからです。

彼こそ、2014年からALSという難病を患い、闘病しながらクリエイティブ活動を行う武藤将胤(むとう・まさたね)さんでした。ALSによって衰えた筋肉が絞り出すように生み出す声は、合成の声よりもさらに語る言葉の重みを増幅させます。

一方で、前半で感じていた同調からは切り離され、どこか他人事としてその物語を聞く自分にも気付かされます。途中、モニターの上の暗幕が開きます。そこにいるのは、ヘッドマウントディスプレイをつけてVRの世界で彷徨う人たち。群衆が映像や音に翻弄されている、ある種滑稽とも言える様子を客観的に見ながら、「自分もこのように見られていたのか」と、羞恥や後悔にも似た感情を引き起こされました。そして、2度目に聞く肉声で語られた言葉は、私たちが当たり前のように受け止めていた「生」のあり方に問いかけます。

一度彼の内側にいたからこそ、客観的に聴く言葉の重みがさらに伝わる。そんな強烈な体験となりました。

「みんなで同じ夢を見ながら行動する」VRの可能性と課題

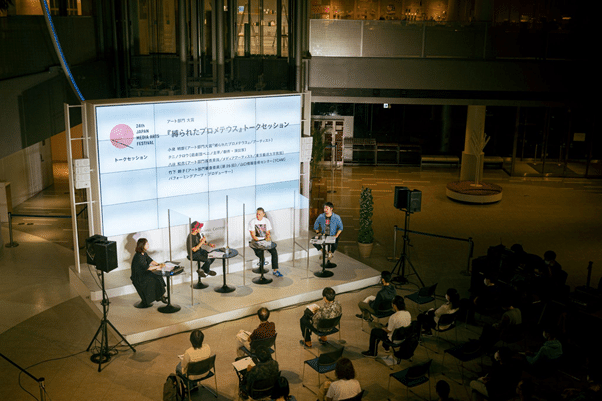

興奮冷めやらぬ中、続いてはトークセッションへ。

『縛られたプロメテウス』の作者、小泉明郎さんをはじめ、人気舞台作品『ダークマスター』をVR上演し話題となった、劇作家・演出家のタニノクロウさん、文化庁メディア芸術祭のアート部門で審査委員員を務める、メディアアーティストで東京藝術大学教授の八谷 和彦さんと山口情報芸術センター[YCAM]パフォーミングアーツ・プロデューサー竹下暁子さんの4人が登壇。作品の受賞理由や、VR演劇の可能性や課題などが語られました。

アイスキュロス作のギリシャ悲劇『縛られたプロメテウス』を題材にした本作について、「現代のものとして落とし込むうえで、人間に火を与えたがために縛り付けられ、毎日拷問を受けては再生するゼウスの子プロメテウスの痛みが、僕の中では引っかかっていて」と、制作当時のことを語る小泉さん。

「人間の身体が感じる痛みは、生き延びたいという本能と結びついています。それは無限ではなく有限であるからこそ、強く、リアルに感じられるものなんじゃないか? そう考えたときに、筋肉が徐々に動かせなくなっていくALSという病気を抱えながらも、超人的なタフさで活動を続けている武藤将胤さんこそが、現代のプロメテウスにぴったりだと思ったんです」と、作品の主役である武藤さんと共に制作することにした経緯も語られました。

一方でVRの制作は、没入型XR制作会社ABALに依頼したそう。「AIやテクノロジーを使えば使うほど、身体性が軽視され、失われていくような危機感が生まれます。VR、ARもそのうちのひとつ。そこでVRの技術を用いた没入体験を作品に組み込むことで、『みんなで同じ夢を見ながら行動させられている』という状況をつくり出し、社会における我々のあり方を問いかけられると思ったんです」

制作の過程では、さまざまな表現が提案されたそうですが、本来の意図に沿うように、極力キューブなどのシンプルな形だけを選び、VRに落とし込んだといいます。

そしてストーリーに関しては、小泉さんがつくったアウトラインに対して、武藤さんが言葉を紡ぎ出し、それをまた小泉さんが編集するというプロセスでつくられていったそう。「制作においてもっともたいせつにしたのは、武藤さんが語る言葉でした。体がだんだん動かなくなっているからこそ、彼の言葉は非常に端的で、核心をつく。彼が生きていることが表現になっているのだと感じたんです。そんな彼がどのような未来を描いているのかを描き出すことが、この作品の軸となっています」と、これまでとはまったく異なる制作スタイルが取られたことが明らかにされました。

矛盾を矛盾のままに見せる、ー文化庁メディア芸術祭大賞作家がめざすもの

子どもたちの教育の場「AkeruE」をはじめ、スポーツ、文化、教育の3軸で発信しているパナソニックセンター東京 においても、ものごとの原理を捉え、新しいコミュニケーションを生み出すアートの存在は欠かせません。

アーティストである小泉さんは「アートの力」を、どのように考えているのでしょうか? その答えを聞くべく、ソウゾウノート編集部がイベント終了後にさらに疑問を投げかけました。

『縛られたプロメテウス』が発表されたのは2019年、まだ新型コロナウィルスの流行が始まる前のことでした。世界の状況が大きく変わったいま、コロナ禍を経て、この作品の捉えられ方がどのように変わったのでしょうか。

「社会が大きく揺らいだ結果、どの情報、どのストーリーを信じるかで読み取れる意味、目の前の風景がガラリと変わることを、多くの人が実感したと思います。この作品を通して、ものごとを一歩引いて見る視点のたいせつさがより実感できるようになったのではないでしょうか」と小泉さん。

続いて、テクノロジーの進化とアートの関係について尋ねると、「僕はテクノロジーが生まれた後に湧き起こるクエスチョンが、アートになると思っていて。アートなら、人の命を脅かすことなく大胆な実験ができます。そこで遊びながら、テクノロジーの使い方や意味を見出していくものなのではないでしょうか」と、アートの役割を教えてくださいました。

また小泉さんは、子どもたちがアートに触れる上での注意点にも言及します。

「今回の『縛られたプロメテウス』のように、対象年齢があるアートは一定数あります。しかし決めつけすぎは、子どもの可能性をつぶす場合もある。たとえば学校のルールもそうです。大人が楽をしたいから決めていることに、子どもたちは普段から縛られている。そんな中で、アートは他人が決めたルールから解放され、自分でルールを決めることができる特別な存在です。だから子どもがアートに触れるときは、大人がその逸脱できる余白をなるべくつくる必要があると思います」

なにかに行き詰まったとき、アートに触れることは、私たちを開放する手助けになる。そんな救いを感じます。最後に、小泉さんがアーティストとしてたいせつにしていることを語っていただきました。

「アートに触れるときは、白黒つける必要はありません。なぜなら、人間も社会も常にグレーで矛盾だらけだから。アーティストは矛盾を矛盾のまま見せることができます。見る人に、そこにある混沌や複雑さを、客観的に、俯瞰的に認識して考えて、そして最終的には行動に結びつく。そこを意識してつくることがたいせつであり、作品づくりの魅力だと感じています」

『縛られたプロメテウス』で群衆と個の両方の視点を体験できたように、アートは多角的で広い視点を私たちに提示します。そしてその視点は、対話などを通してさらに広がっていく。

アートによって生み出される豊かさは、人や文化を育てる――

これは、パナソニックセンター東京が「AkeruE」を通して取り組んでいる、STEAM教育にもつながることです。その発信拠点として、移りゆく社会に対しあるべき姿を考え、未来に伝えていくことが、これからもたいせつだと実感しました。

▼アート部門大賞『縛られたプロメテウス』トークセッション〜Vol.1