古きを知り、デザインの原点に返る

こんにちは。パナソニックのデザイナー、入社3年目の山村です。以前「歴史に残るデザインの理由」をテーマにしたオンラインイベントに、パネラーとして参加しました。このイベントはパナソニックミュージアム3周年記念として行われたもので、プロダクトデザイナーである自分にとっては松下電器時代の歴史的な商品を見ながら、改めてデザインを考える良い機会になりました。

オンラインイベントが行われたのは3月。「インダストリアルデザイン・アーカイブズ研究プロジェクト(IDAP)」を推進する大阪中之島美術館・学芸企画担当課長の植木啓子さんを迎え、先輩デザイナーである吉山豪さん、田原彩友美さんとともに語り合いました。

「お客様のために」ピュアな答えが商品に

イベントの前半では、植木さんの学芸員としての眼差しで当社商品をいくつかピックアップして、その歴史的意義などについてのお話をしていただきました。会場となったパナソニックミュージアムに並ぶのは創業100年の歴史ある家電製品の数々。500点以上の商品から今回ピックアップされた商品を見ると、純粋に世の中をよくしていこうという思いが垣間見えて、ハッとさせられました。お客様の求めるものに対してピュアな答えを提示しているなと。だからデザインも必然的にミニマルになっていくのでしょうね。

特に僕が注目したのは、三角タップとトリプルタップ。植木さんのお話で「1962年に製造されてから今日に至るまでほとんどデザインが変わっていない」とありましたが、確かに「このタップのデザインどう思いますか?」と聞かれても、答えられないほどなじんでいますよね。良いデザインというのは生活に溶け込んでしまって「これがデザイン?」と思わず言ってしまう。そういったものが歴史に残るのだと実感しました。

先輩デザイナーの視点 「ここが私の出発点」

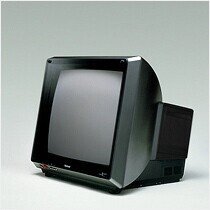

一緒にトークセッションに参加した吉山さんは20年以上もパナソニックでデザインに携わってきた大先輩。その吉山さんが思い入れのある商品として、カラーモニターの開発秘話を聞かせてくれました。

「αTUBE(アルファチューブ)」

1984年発売

吉山 豪さんの視点

入社時の直属の上司がアルファチューブ開発のプロジェクトリーダーで、その方から開発のストーリーを聞き、感銘を受けたのをよく覚えている。プロジェクトが始まって、まずメンバーたちが目の当たりにしたのは製品の基になるヌードのブラウン管。これを見たときに「このたたずまいだけで、すごく奇麗なんじゃないか」と誰もがその美しさに魅了され、ブラウン管の形に添って余分なものをそぎ落とした画期的なデザインが生まれた。当時、デザイナーは企画から広告のビジュアルに至るまで一気通貫で関わっていた時代。デザイナーに大きな裁量があり、自分たちの思いを伝えれば間違いないという強い思い、自信も感じる。自分にとっては、歴史に残る製品のプロジェクトのありかたを学んだ、出発点と言える製品。

後半のトークセッションでは「歴史に残るデザインの理由」をテーマに、デザインの持つ力、プロダクトデザインのありかたを語り合いました。その内容を抜粋してご紹介します。(敬称略)

Talk Session「歴史に残るデザインの理由」

植木 啓子(大阪中之島美術館学芸企画担当課長)×吉山 豪、田原 彩友美、山村 有史(パナソニック デザイナー)

モノとサービス、トータルのデザインが求められる時代

植木:今、現役で活躍されているデザイナーの皆さんが過去のもの、古いものにどんな価値を見いだしているのか直接伺うことができて、うれしく思います。一方で、モノづくりの現場においては技術面でも造形面でも変革の時を迎えています。いわゆる“モノ”、形のある3Dのモノをつくっていくことに対し、限りある資源、環境への配慮から価値観の転換が求められている昨今、デザインのありかた、現場はどう変わっているのでしょうか。

吉山:おっしゃるとおり、プロダクトデザインだけをやっていればいい時代ではなくなりました。インターフェースなどのサービスも含めて、私たちはトータルでモノの流通に関わっていこうとしています。そうすると関わる人数も増え、自分も力を分散せざるを得ません。少人数で同じ意志を持った人たちが集まってつくったプロダクトのように、デザインの“すごみ”が出せていないのではと、ジレンマを感じる部分もあります。昨今の時代背景からメディアに準じたプロダクトデザインは消えていく運命にありますが、今まで培ってきた技術は過去から現在、未来へとつながっているという思いは変わりません。白物家電しかり、時代に合わせて突き詰めていく余地は、まだまだあります。

田原:年々、モノ自体の形が持つ重要性が失われているのは率直に寂しいと思います。ただ、私たちデザイナーは姿のないものをカタチにする、具現化できる仕事という自負もあります。ライフスタイルが変われば求められるものが変化するのは当然です。そうした中で、消費者に愛着を持って長く使ってもらえる商品を生み出していきたいと考えています。

山村:私の場合は、モノのデザインがなくなっていくことに不安がなく、自然の摂理のように感じていました。確かにそれ自体の魅力は大切ですが、デザインの最終的な目的をモノにとどめる必要はないなと。例えばドライヤーが欲しい人は奇麗な髪が欲しいのであって、モノが欲しいわけではないという考え方です。プロダクトデザインで培ったデザインのプロセスをさらに延長させていけば、私たちの仕事が無くなることはないと思います。

技術革新に合わせて業界のスタンダードを定義

山村:過去の製品を見ても分かるように、新しいデザインは技術革新とともに生まれてきました。例えば、ダイレクトドライブのターンテーブルが世に出たとき、まず音楽業界のスタンダードな使い方があり、そこからDJユースのような別の新しい提案につながるのはデザインの力です。これから新しい技術が出るたびに原型になる使い方と形を提案していくのがプロダクトデザインのありかただと思います。

植木:そうですね。「私はイスのデザインをしているのではない、座り方のデザインをしているのだ」というイームズの言葉に通じるものを感じます。業界のスタンダードの設定が生活のステップアップに確実につながっていること、過去からの積み重ねの大切さを改めて思いました。では、プロダクトの発展、歴史の中でデザインという行為、あるいはデザイナーの職能の延長が起こっているのでしょうか。

吉山:プロダクトかサービスかによってアウトプットは変化したとしても、思考のプロセスは変わらないと思います。向かっていく価値が何なのかが分かって初めて商品開発ができますから。ただ、それは価値を抽出できる人、アイデアを出せる人であれば良いのであって、デザイナーの肩書にこだわる必要はないと考えています。

植木:デザイン、技術、営業と線引きせずボーダーレスにすることで、その混沌の中から新しいアイデアの種が生まれるのかもしれませんね。

イベントを終えて、それぞれが感じたこと

オンラインイベントの後、植木さん、吉山さん、田原さんに感想を聞いてみました。

植木:現在、私は家電製品を中心とした工業デザイン製品の収集と戦後の工業デザインの変遷を記録することを仕事にしているわけですが、大阪でデザインを語るうえでパナソニックは外せません。他社でも優れたデザインの商品はもちろんあります。しかし、これだけ長い時間、幅広い商品を人の生活に密着する形で提供してきたという点で、パナソニックは単なる商品や企業以上に大阪の文化そのものです。今回取り上げた製品はいずれも機能と形が幸せな一致をしています。その結果、優れたものが生まれたのでしょう。そういった製品に対する若い人の反応を見て、自分の活動が将来に意味やインパクトを残せる可能性があると感じられたことは、シンプルにうれしかったです。

吉山:モノづくりの難しい時代に私たちはいます。会社としてSDGsに対する責任を果たしながら、枠にとらわれず、作り手の楽しみが見えるモノづくりを、原点に立ち返って進めていきたいと思いました。自分の周りを見渡してみて、今あるプロダクトが完璧なのか、本当に使いやすく美しいもので満たされているかと自問自答しながら洗練された商品をつくっていきたいですね。

田原:過去があって今があると感じました。私がデザインを担当した衣類用スチーマーにせよ、ドライヤーにせよ、握り心地や使い勝手は、先人たちがつくり上げてきたエッセンスを意識せずに開発はできません。過去からの商品の積み重ねが今につながっている、先人の知恵が今も生きていると実感しました。植木さんを含め、皆さんの幅広い視点を知ることができ、刺激的な時間でした。

僕、山村自身も、今回は学ぶところが多いトークセッションでした。こういう機会でもないと昔の商品を見てディスカッションする機会はありませんから。歴史に残った商品の裏側には新しいライフスタイルへの挑戦があり、お客様が求める商品のために、無駄なものをそぎ落として純粋に追い求めていく。そういう良さがあると感じました。そのプロセスの中で、吉山さんが話したアルファチューブのように、攻めたデザインが生まれたのだなと。今の時代は商品開発をするときも、サービスなど何から何までいろいろなことを考えなくてはなりません。でも、自分たちが追求すべきは、そういったピュアさではないかと気づかされました。僕もそんな開発がしたいと思います。

▼ 全内容はこちらで公開しています。(53:47)

植木さんが推進するインダストリアルデザイン・アーカイブズ研究プロジェクトについては、こちらに詳しくあります。

そして、植木さんが在籍されている大阪中之島美術館は、2022年2月2日にいよいよオープンです。

今回のイベントはパナソニックミュージアム ものづくりイズム舘(大阪府・門真市)にある収蔵庫展示の前で行いました。レトロ家電のガチャポンなんかもあります。みなさん是非遊びにきてください。

※情報は2021年のものです