“お手入れ”から考えるサーキュラーなくらし「ナカメキレイに実験室」

——サーキュラーエコノミーの実現のために必要なデザインとは?

2024年3月15日~17日、東京・中目黒のFabricオフィスで「ナカメキレイに実験室」が開催されました。サーキュラーエコノミーの実現に向け、さまざまな価値探索を進めるパナソニックと、国内外で持続可能な事業のコンサルティングを手掛けるFabricとの共催イベント。

「ものを長く使い続けるために、お手入れの方法を共有しながら学び合う」というコンセプトは受け入れられたのか――3日間で47人が参加した実験室の様子やイベントの背景など、企画・運営を担当したパナソニックの浅野 陽、島村 祐輔、Fabricのチェン レベッカさん、西願 友子さんが語り合いました。

身近なモノを見つめ直し、キレイにする

西願:ナカメキレイに実験室は、「普段使っているアイテムを一緒にお手入れしませんか」をテーマとするイベント。出入り自由のオープンスペースで、持参したアイテムをキレイにしたり、メンテナンスしたりする場を提供し、自分で買いそろえるにはハードルの高いメンテナンスグッズを用意しました。一人で黙々と磨く方もいれば、フリードリンクを手に参加者同士でメンテナンスの方法を教え合うなど、みなさん思い思いの時間を過ごしていました。

島村:参加者が持ち込んだモノはドライヤーやノートパソコンといった家電製品から、履いてきた靴、ベビーカーまでさまざま。会期の3日間それぞれに対象アイテムは設定していたのですが、「何でも受け入れる」を基本のスタンスにして、どういうモノに“キレイにしたい”ニーズがあるかを知ることができました。参加のハードルを下げる意味で、何でもOKとしたことは、結果的によかったと思います。

浅野:参加者の多くは環境への意識や関心が比較的高かったように感じます。特にFabricがある「NAKAME Gallery Street」は入居者同士が顔見知りで、ゆるいコミュニティーがベースにあったので、こういったワークショップにも気軽に参加しやすかったのかもしれません。

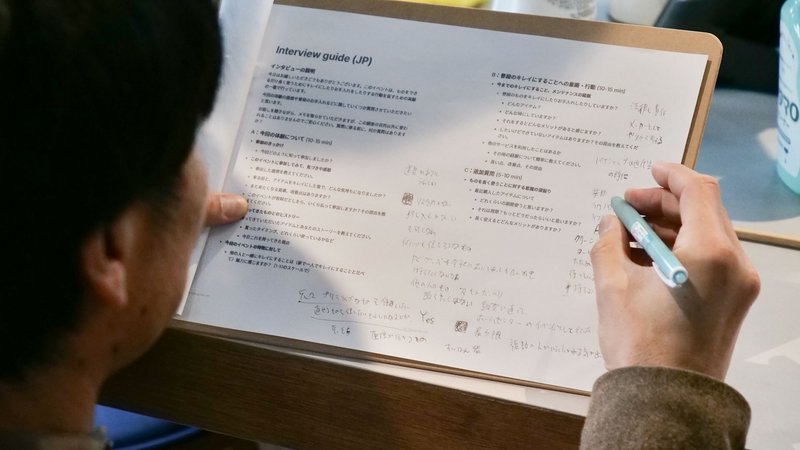

西願:参加者が作業をしている傍らで、日ごろのメンテナンスへの意識や行動など、簡単なインタビューもしました。面と向かっては構えてしまうような話も、単純作業で手を動かしながらだとマインドもクリアになるのか、いい話を聞くことができました。

島村:これまでも生活者インタビューは何度か実施してきましたが、その場にいる人同士が自然に語り合うシーンを見る機会はあまりありませんでした。今回は自分自身もあえて同じテーブルを囲んで道具の手入れをすることで、参加者同士の会話を自然に“ながら聴き”できたのは、インサイトリサーチの手法として有効だなと感じました。

浅野:持ち込まれたアイテムやエピソードで、一番印象に残ったことは何でしたか?

島村:ロボット掃除機を持って来た方のコメントが印象に残っています。「普段、家をキレイにしてくれるモノを自分がキレイにするという関係は、育ててくれた母の肩タタキをしている感覚に似ている」と。

こういうイベントを通じて、身の回りのアイテムに感謝の気持ちが芽生え、「キレイにしてあげよう」と気づくきっかけになればいいですね。

西願:カメラの手入れをしていた方が「使っていくうちに、自分の体がモノに合わせていくようになる」と話したのが印象に残っています。自転車でもコーヒーのポットでも、モノへの愛着が強くなれば扱い方が変わり、体や筋肉の使い方も変わるそうです。モノとの関係性が強くなれば、大切にしよう、長く使おうというモチベーションにもつながるのはすごく面白いと思いました。

チェン:私は、ベビーカーをキレイにした家族ですね。「普段は時間も余裕もない」と手入れをしてこなかったベビーカー。パーツをバラしてみると案の定、お菓子の食べかすなどのごみがいっぱい出てきました。

「子どもたちの面倒を見てくれる人がいれば、普段からメンテナンスしたい」とも言っていて、こうした場や人々とのつながりがあれば同じように困っている人の悩みを解決できるのではないかと感じました。

キーワードは気持ちをつなぐ「サードプレイス」

浅野:今回のイベントは、2023年12月に鹿児島で開催された「サーキュラーデザインカンファレンス」で島村と西願さんが出会ったことがきっかけでしたね。

島村:サーキュラーエコノミーを実現するためには、再生素材を使った製品を増やすといったメーカー側の努力と同じように、モノを大切に使う、使えなくなったらメーカーに返すなどのお客様の協力も必要です。お客様の協力を得やすくするための仕組みをデザインする上で、自らサーキュラーな生活を実践しているFabricとなら、実体験に基づく精度の高い仕組みを設計できるのではないかと考えました。

チェン:イベント開催までの準備期間は実質2カ月。パナソニックとFabricのメンバーがワークショップやブレストを繰り返し、アイデアを研ぎ澄ませてたどり着いた答えが、実験室というスタイルでした。

どうすればお客様の協力を得られるのか パナソニックとFabricで議論を重ねる

西願:デザイン思考のフレームワークは「DVF」――Desirability(有用性)・Viability(持続可能性)・Feasibility(実現可能性)の3要素を全て満たすソリューションを生み出すことがゴールだと言われています。このうち、今回はDesirabilityのユーザーニーズにフォーカスしました。「自分ではできないことを助けてほしい」「何か人のためにやってあげたい」といった人の気持ちをつなぐ、今までになかった場「サードプレイス」をキーワードとして導き出し、肉付けしていきました。

島村:お手入れを持続可能な行動習慣にしてもらうためには、できるだけ日常生活に近いところに場所と仕掛けをデザインすることが第一歩であり、デザイナーの腕の見せどころ。一人では「難しそう」「面倒くさい」と技術的、心理的にハードルが高いメンテナンスも、コミュニティーの中に一緒にできる人がいれば習慣になるのではないか。そうした行動による意識変容の場としてデザインしたのが、ナカメキレイに実験室です。

パナソニック株式会社 デザイン本部

トランスフォーメーションデザインセンター

ビジネスデザイン部 シニアデザイナー

チェン:最初は「リペアカフェがいいのでは」という声もありました。近年、欧米で「Right to repair(修理する権利)」の考え方が広がる中、修理をしたい人と修理する技術を持った人をつなぐ場所としてリペアカフェが増えています。今回の実験室はそうした修理や再利用の一歩手前――今あるモノを大切にすれば修理の必要もなくなると仮説を立て、お客様がそのコンセプトを理解できるか、モチベーションを持てるかを検証する場と捉えました。

隣にあるカフェを目的にきたお客様が飛び込み参加する場面も

問われると、キレイにしたくなってくる

浅野:イベントを通してどういった気づきがありましたか?

島村:パナソニックがプロのサービスとしてメンテナンスするのではなく「参加者が自らキレイにする」というコンセプトが果たして受け入れられ、楽しんでもらえるのか。正直不安もありましたが、「だんだんキレイになるのがうれしくてやり始めると止まらなくなった」「クリーニングしながらのおしゃべりが楽しかった」といった参加者の声や、キレイになったモノを手にしてほぼ全員が笑顔で写真を撮って帰ってくれたことに、手応えを感じました。

キレイになったモノの物質的な変化だけでなく、「磨いて無心になれた」「座禅した後みたいな気分」「自分を誇らしく感じる」など、精神的な満足感を語ってくれる人もいました。こうした場やイベントが成立する、モノをキレイにすることで心の満足を得られるという気づきも大きかったです。

西願:「キレイにする」のコンセプトは、モノを大切に使う日本人特有のマインドにフィットしたのだと思います。参加者の中で、普段からメンテナンスを意識している人は音楽やファッションなどこだわりや趣味がある人が多い印象を受けました。誰しも持っている好きなモノやコトへの働きかけがトリガーになる――。こうしたイベントで特別感を出せばマインドフルな時間になったり、何でもなかった行動に意味を見いだしたりできることが大きな気づきでした。

チェン:メンテナンスできること自体を知らない人が想像以上に多く、キレイにするという行動への最大の障壁になっています。通りすがりの人にイベントへの参加を促しても、多くの人は「汚れているものは特にない」「メンテナンスできるものはない」という返事でした。「スマホやイヤホンはどうですか?」と聞くと「確かに汚れてるかも」とそこで初めて気づいて参加してくれました。そうした人たちほど、磨いてピカピカになると「えー!すごい」と驚く(笑)。小さな行動でこんなに幸せになれるのだと、刺激的に感じました。

浅野:私自身は今回のイベントでお客様とじかに会話してリアルな反応を得たいと考えていました。普段からお客様の声を聞くように意識していても、そうした機会を作ることは難しい。デスクワーク中心で生み出したアイデアやデザインは浮遊感があるというか「これで合っているのか?」とどこか腹落ちしない部分があります。

私が参加者のコメントで印象に残ったのは「冷蔵庫の扉をキレイに掃除すると、何かいいことがあるのですか?」。「キレイにすることはいいことだ」という価値観を生活者に押し付けるのではなく、生活者が自ら納得できる意味を見出せないといけない、と気づかされました。

そうした生の声を直接聞くと、戒めになるというか、ある種の思い込みにブレーキをかけてもらえます。

島村:これまでの家電は機能や使いやすさに重きが置かれ、さらに家の中にあって人眼に触れるものでもないため、手入れをする対象とは見なしていない人が大半だったと思います。今後、サーキュラーエコノミーを進めていく上では、買ってもらった後にいかにメンテナンスをしたくなるか、修理しやすいか、という視点を持ったデザイン開発が求められるでしょう。

西願:欧州委員会が発表した「Eco design your future」の中で「製品の環境負荷の80%以上は『設計』の段階で決定づけられる」と触れられているように、デザイナーが果たす役割や責任はこれまで以上に大きくなってくると思います。

「いつか来る日」に備え、アクションを続ける

チェン:Fabricの社名であるfabric(ファブリック)は、本来繊維や布地を指しますが、人、組織、環境が糸のように織りなされている社会構造を指す言葉でもあります。私たちは、「Shaping business in the new social fabric」を掲げ、「新しい社会の仕組みの中で、革新的で持続可能な事業の未来を、クライアントと共に歩んでいく」 、との思いをこの言葉に込めています。

設立以来、大切にしている考え方は日本語で言う「三方よし」。お客様とビジネスと社会、さらに地球も含めて、どのようなインパクトをもたらせばみんながWin-Winの関係になれるかを模索しています。

こちらはその一つ、オフィスで出た生ごみを堆肥化するコンポストバッグ

西願:今回のイベントでは、家電は買うものから借りるもの、シェアするものに変化する家電ビジネスの未来を想像しました。売り手と買い手という関係性から、パートナーになっていくお客様とのタッチポイントを増やす手段を今後もデザインしていきたいと考えています。

チェン:お客様のライフスタイルの中に、キレイにメンテナンスをしてモノを大切に使うムーブメントを広げられれば、サーキュラーエコノミーに対する理解も深まるのではないでしょうか。浅野さんはこうしたPoC(Proof of Concept:概念実証)を積み重ねることで、どのような未来のくらしをイメージしていますか。

パナソニック株式会社 デザイン本部

トランスフォーメーションデザインセンター

プロジェクトデザイン部 シニアデザイナー

浅野:私は「もしバージンプラスチックが使えなくなったら、パナソニックってどうなるんだろう」と危機感を持っています。今すぐに世の中全体がサーキュラーに移行することは難しいかもしれませんが、「いつか」に備えて、今のうちから始めなければならないことはたくさんある。短期・長期両方の視点で考えて、小さいことでもアクションし続けることが大事だと考えています。

チェン:「いつか来る日」への備えは私も同感です。私はFabricに入社するまでの3年間、宮城県石巻市で震災復興事業に携わっていました。

大きな震災を経験し、いつ起こるか分からない災害への備えが社会全体で声高に叫ばれる一方で、いずれ起きることが分かっている環境問題への備えはなかなか進まない。このもどかしさが、現在の活動のバックグラウンドになっています。

今はどの企業も「環境にいいことをしたい」と思っていても、何をすればいいか分からず「とりあえず」SDGsを掲げている状態。サステナビリティの次はサーキュラーの視点がニューノーマルになります。ファーストステップをいち早く踏み出す企業がイノベーションを起こし、サーキュラーエコノミーの中心になっていく、今はそのチャンスだと私たちは発信しています。

Fabric株式会社

Senior Program Manager / Strategic Designer

浅野:デザイナーは「いいくらし、豊かなくらし」って何だろうと常に考えています。優れた機能、美しいデザインの製品を選べる=豊かなくらしだという考えが大勢を占めていた20年前と比べて、今は、すでにあるものを手入れしながら大切に使うことが豊かさだという価値観が増えています。

物質的な豊かさから精神的な豊かさへ。時代の流れを読み違えず、生活者にどれだけの選択肢を提供できるかというデザイナーの本質的な役割は変わらないと考えています。

島村:これまでの家電は便利さや省力化を価値としながら発展してきました。人々や社会の価値観が変化してきた今、あえて少し手間がかかることで得られる充実感や達成感、人とのつながりを実感できる余地を残すことが求められていると感じます。ナカメキレイに実験室のような場も、メンテナンスのプロがいなくても、集まった人同士で自律的に運営できるフォーマットに進化していくのが理想だと考えています。

グローバル視点で考え、ローカルに落とし込む

Fabric株式会社

Sustainability Strategist

西願:サーキュラーエコノミーの分野ではオランダが先進国のように言われますが、実際に行ってみると「これがサーキュラーシティーなの?」というのが率直な感想でした。逆に、サーキュラーエコノミーでは世界に後れを取っているように思われがちな日本の方が街はキレイだし、ごみの分別も当たり前。「もったいない」の意識に根差す国民性は世界をリードしているようにすら感じます。

このように、サーキュラーエコノミーの進度を単純に比較するのは難しいし、日本ならではの強みを再認識して伸ばしていくことがベストなのではないかと考えています。

チェン:国民性が違うのに、他の国をモデルにしてコピペする必要はありません。自国の強みを伸ばして、弱みは他国を参考にすることがイノベーションのきっかけになるかもしれませんね。

島村:グローバルスタンダードを掲げるパナソニックにとって、Fabricにはさまざまな国にルーツを持つスタッフが在籍し、多様な視点で意見交換できることも魅力の一つでした。実際に、実験室にも海外出身の方が来て、キレイにすることの気持ちよさを感じる姿もすぐそばで目にしました。

グローバル視点で考え、ローカルに落とし込む――。それぞれの特性を生かしていく手法はパナソニックにとって新しい視点になりましたし、今後の可能性を感じます。

西願:鹿児島でのサーキュラーデザインカンファレンスの中で「どのようなプロジェクトでもスケール(拡大)ではなくスプレッド(拡張)していく」とコンセプトを聞きました。全く同じものをコピペしない、地域に合った仕様にローカライズする考え方です。

浅野:ものすごくいい設計をすれば、勝手に真似してローカライズしていく人が現れ、結果としてスケールしたことと一緒になるという話はよく聞きます。そういう考え方もいいですね。

チェン:日々、さまざまな企業と接する中で感じるのは、完璧なソリューションがないと何かを始められないと考えている人が多いこと。「やりたいことはたくさんあるけど……」と。こういうときに、プロトタイプでとりあえずやってみるという考え方が大事になってきます。スタートは小さくても、そこから得られる発見や知見を徐々に積み上げ、膨らませていけば結果的に大きなプロジェクトにつながっていくのだと思います。今回のイベントでまいた「モノをキレイにする」という小さいタネを、パナソニックの皆さんと一緒に育てていきたいですね。

浅野:完璧なソリューションは、私たちも求めがちな部分です。完成度が高いアイデアを基に綿密な計画を立ててというプロセスだけ、あるいは「やってみなければ分からない」という勢いだけでも前には進みません。どこかで「やってみて、そこから学ぼう」と踏み込む必要があると感じます。その点で、ナカメキレイに実験室を通じて、キレイにするという行動から変化を起こせる手応えを感じましたし、「こんな小さいことでは変わらない」というバイアスも取り除くことができました。

島村:今回はFabricと協業できたからこそ、「意識変容のツボ探し」が進んだように感じます。キレイにすることの楽しさや気持ちよさは分かりましたが、家電がその対象になりうるのかは個人的にまだ疑問が残っています。家電をケアすると自分にもうれしいことがあると気づいてもらうこと。それを上から目線で伝えるのではなく、意識を変えるきっかけや体験・経験の場をデザインしていきたいと思います。

取材・文:野田 直樹

編集:Story of Future Craft 編集部(Panasonic Design)

写真(対談):藤武 隼