”美感遊創”の、本物をつくる/RAMSA開発者 大町亮一

「仕事をする、経営をするときに何がいちばん大事かと言えば、その仕事を進める人、その経営者の熱意やね。あふれるような情熱、熱意。そういうものを、まずその人が持っておるかどうかということや。熱意があれば知恵が生まれてくる」

この松下幸之助が語った仕事への価値観は、今日もパナソニックの指針となっています。今後数回にわたってお届けする新企画「Passion」は、社員はもちろんプロジェクトに携わる社外の方々にもお話しを伺い、それぞれが秘めた情熱の源泉を探っていきます。

今回話を伺ったのは、世界中の音響プロフェッショナルに支持され続けるプロオーディオブランド「RAMSA」の開発者、大町亮一さんです。

海外アーティストのコンサート音響設備のほとんどを海外製品が占めていた1970年代、当時世界最大級の屋外コンサート「Japan Jam」で衝撃的なデビューを飾り、いまに至るまで数々の名機を生み出してきたRAMSA。その道のりにはどのような壁があり、乗り越えてきたのか。現在はパナソニックを退職し、仙台に住む大町さんに当時を振り返りながら語っていただきました。

RAMSAとは?

「RAMSA」は1979年からの10年間で舞台やホール等で必要とされる音響技術をアナログでほぼ確立。その後も、デジタル化や大規模システムへの対応、グローバル展開や汎用ネットワークへの対応など、時代に合わせて進化を続け、長野1998冬季オリンピックに納入された全天候型スピーカーを皮切りに、アテネ2004大会では「RAMSA」初のラインアレイスピーカーを開発・納入しました。以降、オリンピック・パラリンピックで使用される音響システムとしてサポートを続けています。

聞き手・文・構成/和田拓也

東京の血が、注入されていく

松下電器に入社したのは、高校の電気通信課程を卒業し、東京オリンピック開催を控えた1964年のことでした。連れられて行った新宿のジャズ喫茶や銀座の東宝演芸場に観に行った落語家・桂米丸さんの高座、入り組んだ地下鉄の乗り方──。生まれ故郷の宮城県登米市迫町を出て上京した私のなかに東京の血が注入されていく、そんな感覚を覚えています。

入社後に配属されたのは、松下通信工業株式会社・音響事業部・特殊音響工場技術課。職員が15人ほどと規模の小さい部門ながらも、昭和32年に日本初の本格的な立体音響装置を開発し、大阪の毎日ホールをはじめとした日本各地のホール音響から新幹線の車内放送装置など多岐にわたって納入していました。

東京オリンピックでも、会場の音響設備の約7割を松下電器が納入していました。実習生時代、代々木周辺をウロウロと歩きながらオリンピックの雰囲気を味わっていたのもいい思い出です。

そんな、ものづくりのきっかけとしては当時最高峰の環境で、私はトランジスタ回路を学ぶために音響調整卓の開発チームへの配属を希望していました。入社当時は、音響の真空管アンプがトランジスタアンプに移行しはじめていた時期だったからです。しかし、上司から「これからはシステムが主流になる。システム開発をぜひ学んでほしい」と説得され、システム工学の道に飛び込んでいきました。

RAMSAの産声

私が音響システム設計の道に進み出した頃、音響は転換点を迎えていました。従来のホール音響は「拡声」が主な役割でしたが、1966年のビートルズ来日公演で武道館がコンサート会場となったことや1970年の大阪万博をきっかけに、「大音響の時代」へと向かっていきます。

この頃は、グループサウンズやロカビリー、ジャズ、ロックなど、外国の音楽があちこちで流れるようになりました。共立さん(株式会社共立)やヒビノさん(ヒビノ電気音響株式会社。現ヒビノ株式会社)、東京音研さん(株式会社 東京音響通信研究所)など、いわゆる「PA屋」と呼ばれる 方々の仕事や企業が増えたのもこの頃でした。社内の営業からも、「ホール音響を再定義して新しい時代にあった商品を」という要望が次々と挙がってきていました。業務放送などの「伝達」以上に、音楽性を追求した「エンターテインメント」が必要になっていたのです。

こうした時代の流れを受けて、当時の事業部長が新たな音響システムの開発を決断し、モックアップをつくったのが1977年。これが「RAMSA」の産声でした。

鮮烈なデビューの裏で突きつけられた、RAMSAの課題

RAMSAには、「より進んだミュージックサウンドの探求(Research of Advanced Music Sound and Acoustics)」というコンセプトが込められています。

コンシュマー向けのオーディオブランドとして世界的にも成功していた松下の「テクニクス」には、「世界初の技術でないとテクニクスの名前を冠することはできない」というマインドがあると聞いていましたから、「彼らに負けない、世界で通用するものをつくるんだ」という強いを持っていました。

当時は特定の機材を専門としたメーカーが多いなかで、音の入り口であるマイクロフォンからミキサー、アンプ、出口のスピーカーまで生産することでシステムの整合性を追求し、音響のビジネスを変えていくことを目指して開発がスタートしました。

工場では大きな音を出せないため、かつてゴミの埋立て処分場として知られていた夢の島や完成したばかりの横浜スタジアム、西武球場を借りてスピーカーやミキサーの試験を繰り返したのはいい思い出です。

「松下の音響は変わるんだ」というメッセージを打ち出すために、野外コンサートイベント「Japan Jam」 を江ノ島で2日間開催してRAMSAをデビューさせたのですが、これは良い意味でも悪いでもセンセーショナルなイベントでした。

サザンオールスターズ、ビーチボーイズのステージは乗り切ったものの、後半のハートやTKOの演奏ではスピーカー、アンプ、ミキサーが何度も飛び、夜の部ではスポットライトを使った途端に移動電源車の電源が落ちる寸前に。技術者や各製品の開発スタッフに付きっきりで対応してもらうなど、技術的にもまだまだ課題の多い製品でした。爆音、潮や砂の影響、長時間の使用に耐えうるものではなかったのです。

各方面からは「松下は大丈夫なのか」と心配の声も挙がり、長年お付き合いのあった公共文化施設協会のPA屋さんたちからは、「ロックコンサートにフォーカスするのはいいけど、ホール音響もしっかりやってくれ。君たちは俺たちの仕事を失くすつもりか 」という声も聞こえてきました。

北米進出のきっかけとなった、ロサンゼルスオリンピック

「RAMSA AUDITORIUM SERIES 」

悔しい思いをしながらも、「なんとしてでも食いついてやる」と開発したのが「RAMSA オーディトリアムシリーズ(1982年)」です。公共文化施設のホール音響でも使えるように改良し、さらに日本武道館や新橋演舞場、大阪城国際スポーツホールなど日本各地の公共ホールで、はじめてコンピューター制御を用いた音響システムを開発しました。社内で賞をいただく機会にも恵まれました。苦しみながらもやり抜いたという自信とプライドを持つことができるようになり、この時期から、私たちは「プロオーディオの本場・アメリカでRAMSAをデビューさせるんだ」と意気込むようになっていきました。

そんななか、当時知名度の低かったパナソニックが北米進出をするうえで、大きな出来事となったのがロサンゼルスオリンピックでした。戦前から使っていたメインコロシアムの音響システムを改修するタイミングでオリンピック委員会に交渉をし、受注することができたのです。

アメリカのプロオーディオの音響メーカーは、マイク、アンプ、スピーカー、ミキサーなど個別の競合メーカーはごまんといたものの、一括で音響システムを製造しているところがほとんどなかったのも幸いしました。

アメリカ選手団の入場時、興奮したオペレーターが歓声に負けじとフェーダーを上げすぎた結果スピーカーが半分近く吹っ飛んでしまい、大急ぎで日本から部品を運んで修理したといったトラブルもありましたが、これを機に高い評価をいただき、以降、パナソニックは オリンピックの音響サポートを継続して行うことになります。

RAMSAのフラグシップモデル、名機の誕生

この頃は「もう何が何だかわからない」くらい慌ただしかったことを覚えています。そんな中でも非常に記憶に残っているのは、CBSフェンダー(現フェンダー社)の企業解体です。RAMSAが北米へ進出しはじめた頃にCBSフェンダーからOEM製造の打診があり、その後、1982年に正式契約してOEM開発チームとRAMSA開発チームに体制が分かれたのですが、2年後にCBSフェンダーが企業解体して契約解除となってしまい、RAMSAのアメリカでの体制を大急ぎで再構築しなければなりませんでした。

しかしこのおかげで、失業してしまった商品開発や営業、音響コンサルタントに携わっていたフェンダーの超一流のプロたちを迎え入れることができ、さらにRAMSAの発表以降、様々な出自の若い人材が集まっていたことも相まって、より海外に対抗できる体制をつくることができました。これがRAMSAの初のフラグシップモデル開発への大きな助けとなりました。

当時は、戦略会議や幾度も行った市場調査をもとに、「RAMSAには、日本と世界両方に通用するフラグシップモデルが必要だ」との声が挙がっており、そこで誕生したのがアーティストのモニタリング専用のフィードバックミキサー「WR-S840」でした。

アメリカやイギリス、ドイツ、フランスなど各国のPA会社さんから注文が相次ぎ、次第に受注も増えていきました。美空ひばりさんの引退公演でも使っていただけて、私にとっても非常に思い出深い製品でもあります。

「WR-S840」プロモーション広告

ほかにも、ツインベッセルホーンの指向性制御をもつ小型スピーカー「WS- A200」や、カラオケやパチンコ店などの店舗で高く評価された「WS- A10」などが大ヒット商品となりました。ずっと、「RAMSA事業は金食い虫になっているから、数を売って収益性を改善せよ」という追求が企画・営業・技術・製造のリーダーたちの大きな悩みの種で、比較的安価で数が売れる戦略も探っていたのものですから、ほっと胸を撫で下ろしたものです。

「WS- A200」プロモーション広告

押し寄せたデジタル化の波

様々なトラブルや課題はつきものでしたが、私が遭遇したもっとも大きな壁のひとつが、オーディオミキサーのデジタル化でした。

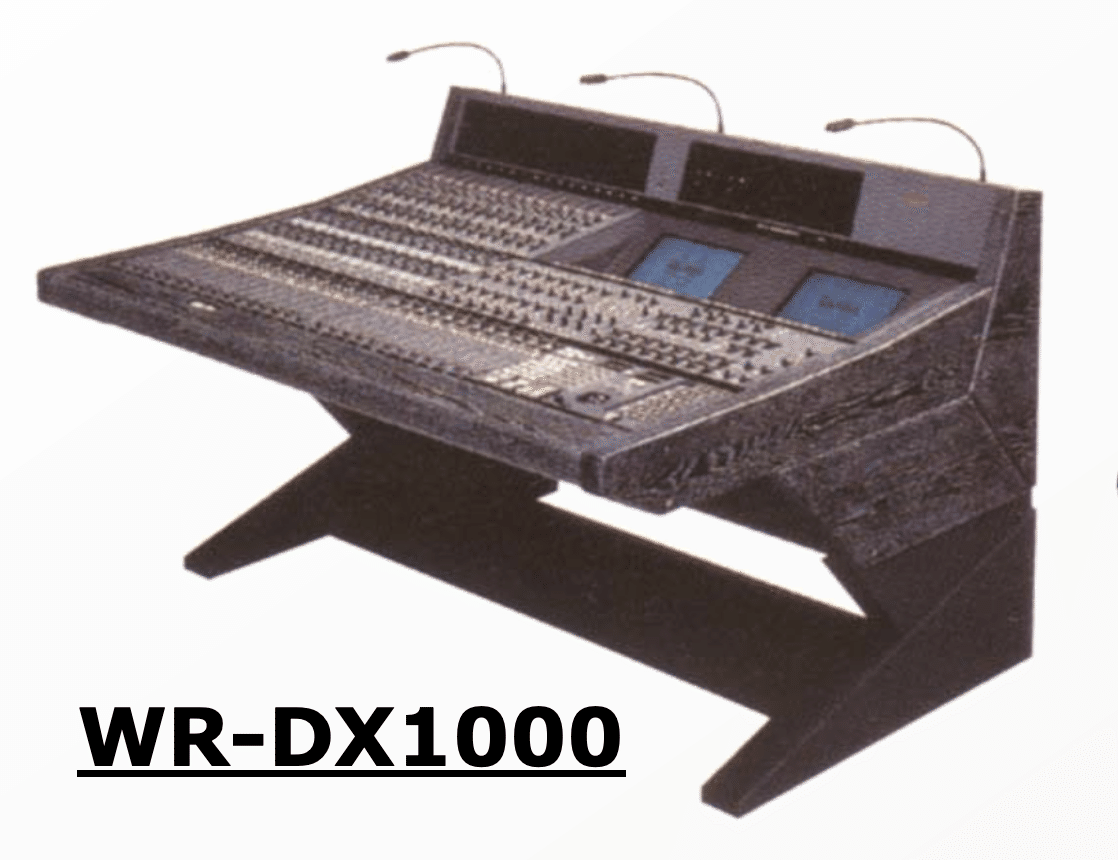

1996年に誕生した「WR-DX1000」という、新国立劇場の演劇ホール用に進めたシステムで、「アナログのように使えるデジタル卓」を目指し新国立劇場のミキサーマンの方々と二人三脚で作りました。デザインセンターでも、操作しやすく、かつ美しいパネルレイアウトを何度も試行錯誤しながら作り上げ、日刊工業新聞社の機械工業デザイン賞 通産大臣賞の受賞という大変嬉しい出来事もありました。

ただ、機能美を評価いただいた一方で、デジタル調整卓のソフトウェア開発は大変なもので 、2002年あたりでギブアップに近い状態になってしまいました。ですから、いま新しい技術をもってRAMSAを受け継いで頑張っている現役の方々には、大変感謝しています。

いまでも忘れられない「PA屋の言葉」

いま振り返れば、松下での仕事の締めくくりは非常に幸せなものでした。

東京オリンピックの年に入社して以降、多くのプロの方々のご指導をいただきながら、国内外を駆け回りました。勤続30年のときにいただいた1ヶ月のチャレンジ休暇を使って、自費でアジアのものづくりの工場へ視察に行ったのも良い思い出です。

ロサンゼルス/長野/シドニーオリンピックにも携わることができ、2002年には、ソルトレークシティオリンピックの案件を終えて帰国した翌日の事業部総合朝会で、結果報告と挨拶の機会をいただいて定年退職することができました。

長野オリンピックで開会宣言をする天皇陛下のマイクとマイクスタンドを特注でつくったことや、松下電器創立100周年を取り上げた新聞や社史のなかに担当した商品がのっていることは、私の誇りです。経営貢献はできませんでしたが、携わったものが文化や社会に貢献ができたと、自分なりに解釈しています。

RAMSAをつくり始めたときに聞いた、あるPA屋さんの言葉があります。それは、「プロが使うものだから、美感遊創の道具をつくってほしい」というものです。

RAMSAはプロオーディオですから、プロの方々の道具を作っている。ですから、「本物をつくる」とを口すっぱくして言っていました。しかし同時に、道具というのは美しくないといけないのです。「使ってみたい」「触ってみたい」「遊んでみたくなる」、そんな感性を呼び起こすクリエイティビティが音に備わっていること。この「美感遊創」という言葉が、いまもなお、私の心のなかに残り続けているのです。

大町亮一

仙台出身。入社後、松下通信工業株式会社に配属され数々の音響機器を開発。2019年に40周年を迎えたプロオーディオシステム「RAMSA」の立ち上げメンバーとして、ロサンゼルスオリンピックへの納入など、パナソニックの北米進出に大きく貢献した。