最小単位の情熱が社会の豊かさを最大化する パノラマティクス・齋藤精一

パナソニックの製品を支えてきた開発者たちやプロジェクトに関わってきた社外の人たちの情熱を紐解いていく連続企画「Passion」。今回お話しを伺ったのは「immersion(没入)」をテーマに、映像と音響で没入感のある新しい空間体験を実現するパナソニックセンター東京の新展示「immersion 1200/1500/1800」 を手掛けたパノラマティクス 主宰 齋藤精一さん。

展示制作にあたっての想いから、パンデミック以降の豊かな社会をつくるための体験とコミュニケーション、パッションを伝播させていく「ヒト中心」のブランドづくり、齋藤さん自身の「前人未到」へのパッション、そしてこれからの世界でパナソニックが担うべき役割を伺いました。

聞き手・文・構成/和田 拓也

2021年7月23日に幕を開けた東京2020オリンピック・パラリンピック。大会を通して、スポーツの素晴らしさとともに社会や世界を前進させる革新、それを支える情熱を発信する拠点「TOKYO 2020 パナソニックセンター東京」では、開幕日より「Sharing the Passion」をコンセプトにショーケースが実施されています。

展示エリアは大きく5つ。実施競技を体感することのできる「Sports」、スポーツを起点に多様性・復興・文化を学ぶ「Education」、文化の祭典でもあるオリンピックで日本の文化のちからを発信する「Culture」、情熱とともにつくり上げてきた製品をエピソードとともに紹介する「History」、そして「Pan(汎、あまねく)+Sonic(音)」を組み合わせた社名の語源になっている音への情熱を体現した「immersion」。これらの企画の背景にある齋藤さんの想いとは、一体どのようなものだったのでしょう。

パナソニックは、技術をあくまでも「道具」として使ってきた

──今回の展示は、どのようなプロセスで制作されたのでしょうか?

齋藤: パナソニックさんとご一緒することが決まったのは2年半ぐらい前でした。1988年のカルガリー大会オリンピックからスポンサーをしてきたことや、これまで開発してきたプロダクト、SDGsなどより良い世界へ向けての取り組みの歴史を遡りながら、パナソニックさんだからできることは何かを考えていきました。

──大阪・門真市の松下幸之助 歴史館(パナソニックミュージアム )にも訪問されたとか。

齋藤: そうですね。そこで感じたのは、個人の小さな思いつきや情熱、使う人間の視点から世界をより良くしたいという強い欲求が、100年以上様々な製品をつくってきたパナソニックをかたちづくっているということです。

2股のソケットを発明した松下幸之助さんの話や、最近インタビューさせていただいたRAMSAの開発に携わっていた大町亮一さん、テクニクスの井谷哲也さんの言葉から、個人の小さな情熱が積み重なって伝播した結果、イノベーションを起こすのだと強く感じました。

齋藤: オリンピックやパラリンピックで私たちが目の当たりにするのは、アスリートたちの超人的な身体と技術だったりしますが、アスリートだけでなく普通の人々のなかにも無数のヒーローがいるはずです。テクノロジーを前面に押し出して「イノベーション」といった便利な言葉でふわっと片付けるのではなく、こうした小さなヒーローたちのアクチュアルな情熱を体験して、何かを持ち帰ってもらいたいと思ったんです。

──技術を目的にせず、手段として捉えるということですよね。

齋藤: テックは最初に見た時の迫力はありますけど、それだけだと何も見えてこないと思ったんです。パナソニックは、技術をあくまでも人の生活をより豊かにするための道具として使ってきた。その道具やノウハウを使って、スポーツを次のレベルに押し上げるような展示にしたいと最初に提案しました。

「孤独」を打ち破るコミュニケーション

──そこから、パンデミックによって制作がストップしてしまったんですよね。

齋藤: オリンピック延期が決定してから、半年くらいストップしましたね。文化的にも産業的にも、技術表現的にも、人はいかに前に速く進むかを考えていた中で、パンデミックによってあらゆる人がブレーキを踏まざるを得なくなりました。そこで様々なことを考え直したというか。

──それはどのようなことしょうか?

齋藤: とりわけ「孤独」についてです。世界的なイシューとなっていた孤独の問題がパンデミックによってより露わになる中で、人が孤独から脱却するには何が必要かを問い直したんです。

──コネクテッドな世界を加速させたインターネットやSNS、VRなどの仮想世界を活用していくということでしょうか?

齋藤: むしろ、身体性のある繋がりをどう物理空間に持ち込むかをより考えるようになりました。オンラインで皆が繋がることができるけど、それだけだと不安に陥るような気がして。VRも個人的には大好きなんですけど、ふとしたときに孤独を感じるんです。

もちろん、仮想世界ではアバターを通して言語も場所も超えて共有できる体験があるんですが、外界の情報をある程度遮断し視覚情報と聴覚情報をメインにしたコミュニケーションだけでは、「デバイスに感覚が覆われている」ような気がして、その世界にいるのはやはり自分ひとりだと感じてしまうんです。SNSも、アイコンによって他者を認識させてはくれますが、(その現象自体はとても面白いとは思うものの)それはぼんやりとした他人の「気配」にとどまっているのではないか。

ですから、パンデミック以降の体験とは、視覚・聴覚だけではないコミュニケーションが物理的に空間にあり、それによって人が繋がるものであってほしいという思いがあります。

──それが360°体験を物理空間に落とし込む今回の展示方法に繋がったというわけですね。

齋藤: そうですね。VRヘッドセットをつけるには衛生上の問題もありますし、物理的なコミュニケーションが取れない中で、広い空間にひとりもしくは複数人で入ってもらえる環境で、パナソニックをかたちづくってきた小さな情熱を通して、知る・学ぶ・人と話す体験ができる表現を模索した結果が「immersion 1200/1500/1800」です。

「前人未到」へのパッション

──今回はパナソニックが大会に向けて掲げてきた「Shareing the Passion」というコンセプトのもと企画された展示でしたが、齋藤さん自身のパッションはどのようなところにありますか?

齋藤: 僕のパッションですか。何でしょう。「人が解けなかったことを解くこと」に、すべてのモチベーションがあるかもしれないですね。「前人未到」のお手伝いというか。

「こことここは仲が悪いからコラボレーションは絶対に実現しないだろうな」みたいなことを実現させるとか(笑)。「誰も解決できなかった」というのが大好きですね。

──今回のプロジェクトを進める中で試みた「前人未到」とはどのようなことでしょうか?

齋藤: 実際につくってみて思ったのは、今後の展示だったり、様々な展開をして外に持ち込めるんじゃないかということです。特殊な機材をイチからつくったわけではなく、パナソニックさんがこれまでやってきたものを集積してかたちにしていますから。

ユーザーに近いブランディングサイドを窓口にして、ブランドをつくる過程で製品が出てもいいと思うんです。そういう可能性があるものができたと思っていますし、そういう意味では、ありそうでまったくないプロジェクトになりましたね。

齋藤: ブランディングやマーケティングに関わる部署は、極端に言うと「会社でできたものを良いかたちで外に出してくださいね」というミッションを課された、打ち出すユーザーに一番近いセクターですよね。ということは、そのユーザーの求めてるものが一番早く返ってくる領域でもあるわけです。この返ってきたものを吸い上げて、「社会がこういうものを求めているから、こういうことをやるべきだ」と、インナーブランディングを行うのもとても大事なんです。そうしたことを、今回のプロジェクトでは実行できたのではないかと思います。

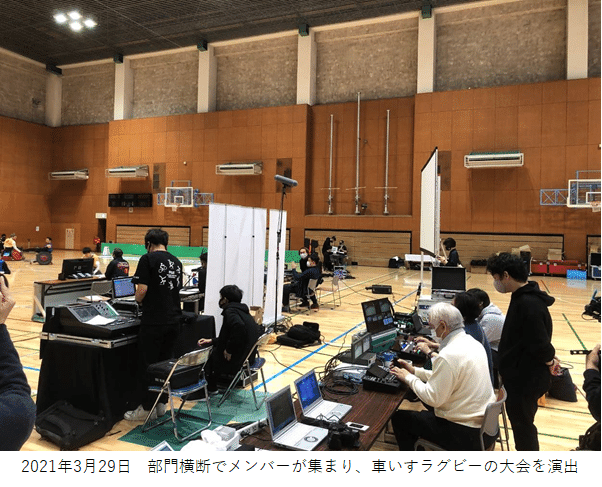

これは、ブランディングサイドの皆さんが窓口になって、「やってみよう」の考え方を許容して、部署横断的に進めてくれたからこそできたことでもあります。

──といいますと?

齋藤: オリンピック・パラリンピックや今後の社会の見通しがかなり不確定な中での展示ですから、「つくってみないとわからない」というのが正直なところでした。しかし、アジャイル的に、失敗してもいいから柔軟にやってみるというのはこれからの社会で非常に重要です。

今回は、この部分でパナソニックさんに許容いただいていました。こちらの提案を1度飲み込んでくれて、部署を横断して知恵を集め、やり方を一緒に模索していただけた。「設計」と「実行」が常に並走している感覚があったんです。

僕は様々な企業の企画に携わらせていただくんですが、組織に横串を指して柔軟にものごとをすすめるのは、そんなに簡単なことじゃないんです。会社も大きくなって部署も分かれると、やらなきゃいけないミッションも沢山ありますから。

「1年前に決めた仕様でやってください」ではなく、今できることはなんなのかを皆で考えて実行できたのは、窓口になっていただいた皆さんがいて、横断型のプロジェクトであったおかげだと思います。

人が、人のために、技術という道具を使う

齋藤: 今回のプロジェクトを通して、ブランドとは本当にすべて「人」に集約されるなと思いました。

──「人」ですか。

齋藤: 例えばDXなどの領域では、「最終的にはヒト中心だ」と近年言われていますよね。それと同じで、企業の考え方やブランドの構築などにおいても「人」から始まっていい時代に突入したと感じます。

先ほど話したRAMSAもテクニクスも、マーケットリサーチをして大きなターゲットを狙っていくのも大事だけど、「自分はこんな音が好きなんだ」「こんな体験してみたい」──。そうした最小単位の強いモチベーションが世界最高の音楽視聴環境をつくり、ブランドをかたちづくりました。

パッションは自分に向いた感情ですが、それを多くの人にさらけ出してシェアしていくと、共通の問題を解決する知恵や情熱がさらに集まり、より大きな一歩が踏み出せる。

パナソニックさんは世界各国で様々な人々が様々なものをつくっていますから、すでに存在する無数の情熱をシェアすることで、大きなインパクトを生み出せるはずです。実際に、こうした動きがパナソニックさんの中でうごめいていると感じました。

僕たちが経験したことのない社会を皆で乗り越えるために、人が、人のために、技術という道具を使ってソリューションを次の時代に向けて考えること。もしかすると、それがパナソニックさんのような大きな企業の役割なのかもしれません。

齋藤精一

パノラマティクス 主宰

建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からニューヨークで活動を開始。06年株式会社ライゾマティクス(現:株式会社アブストラクトエンジン)を設立。社内アーキテクチャー部門を率い、「パノラマティクス」主宰。2018-2021年グッドデザイン賞審査委員副委員長。2020年ドバイ万博 日本館クリエイティブ・アドバイザー。2025年大阪・関西万博People’s Living Labクリエイター。