パナソニックがひらく、街の実験場。 人間の情緒と余白を探求する プロジェクト「DELTA」とは?【前編】

現代、人は膨大なモノゴトに取り囲まれ、一日に何百もの「インタラクション(相互作用)」に向き合っている。職場や家族とのコミュニケーション、SNSやネットニュースの情報洪水、どこまでも機能化していくテクノロジーから家具に至るまで、より効率的に・複雑に集積していくタスクの中で、わたしたちはどこまで自分らしい感性を維持できるだろうか。

東京・池尻大橋に2023年にオープンした複合施設「大橋会館」、ここを拠点として活動するのはパナソニックによる次世代インターフェイス研究プロジェクト「DELTA」。

クリエイターや技術者のバックグラウンドを持つ6名の中心メンバーによって構成され、「日常のインタラクションから情緒的な価値を引き出し、本来私たちが持つ人間らしい感性をもっと引き出す。」をミッションに、プロトタイプの開発と実証実験を繰り返している。パナソニックがなぜ“人間らしい感性”にフォーカスしてチームを立ち上げたのか、そしてなぜラボの拠点をシティカルチャーの色濃い街の中に置いたのか。

話を聞くのは、プロジェクトメンバーの坂本 一樹氏、村上 健太氏、石川 雅文氏の3名。Konel・知財図鑑 代表 出村 光世が聞き手となり、「DELTA」というチームが掲げる仮説とビジョンを前後編のインタビューで紐解いていく。

パナソニック ホールディングス 坂本 一樹氏、石川 雅文氏、村上 健太氏。

人と人の関係が“さりげなく”良くなる瞬間を探求する

―まず、この「DELTA」というプロジェクトはどのような背景から生まれたのでしょうか?

石川

パナソニックホールディングスの中で、我々は10年後の製品化を目指して研究開発を行うR&D部門に所属しています。現状の事業だけを維持してやっていくこと自体がリスクだと捉え、既存事業の外側で新しい価値を見つけ出していく“探索部隊”という位置付けで活動しています。

―未来の新規事業を探求していく役割ですね。

村上

そして、10年後に事業となりえる“新しい価値観”を探るという観点で、「DELTA」プロジェクトは2023年に前身となる活動をリスタートする形で生まれました。

坂本

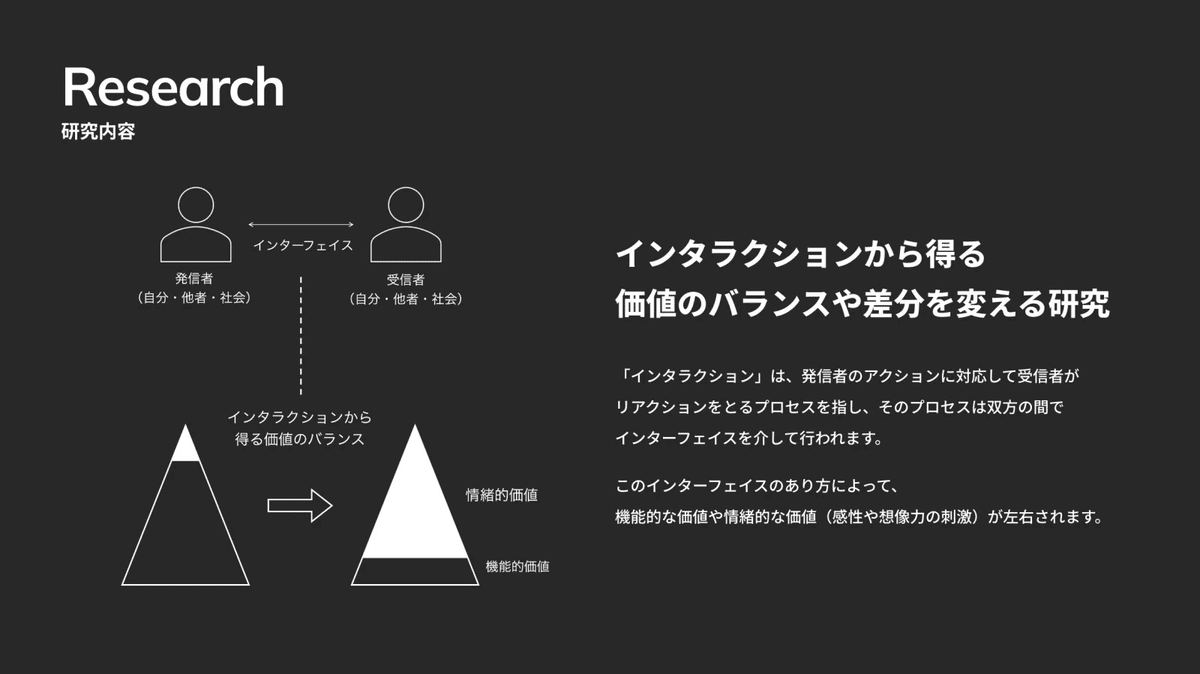

DELTAは短期的・概略的ではなく、長期的・持続的な「関係性のウェルビーイング」を実現することを活動領域としています。その背景には、我々パナソニックグループは、これまで機能的価値を追求し、モノを豊かにすることで人々の暮らしに貢献してきましたが、これからは心を豊かにする情緒的価値をより高めたいという思いがあります。

クリエイティブディレクター/プロジェクトデザイナー/知財ハンターとして分野を超えた未来実装を手がけている。

―ハードだけではなくソフトのアプローチでも価値を高めていきたいと。ちなみに、「DELTA」というプロジェクト名の由来はなんですか?

石川

数学で使われる「Δ(delta)」から取った言葉で、「差分」という意味があります。このプロジェクトは、日常のインタラクションから本来持っている感性を拡張していくことを目的としているのですが、人の情緒には絶対的な評価軸はありません。それを測るために、自分にとっての過去と今、あるいは今と未来を比較して、どのような変化が生じたか。我々はそういった差を感じとる視点を研究の中で大切にしていきたいという思いを込めて、「DELTA」というプロジェクト名に決まりました。

―「DELTA」はどのようなアウトプットが成し遂げられることがゴールになるのでしょう?

石川

私たちが研究して見出した価値やクリエイティブをグループの事業会社に共有し、新規事業として発展させ、それが世の中や社会に実装していくことですね。

村上

過去のプロジェクト事例で言うと、感覚過敏の人が安心して過ごせるセンサリールームの開発に携わりました。事業会社と共創して、我々は感覚過敏の人が落ち着ける空間をつくるための光や音楽のノウハウ、バッグエンドのシステムの提供をしました。このように、独自のシステムをつくってハードとクラウドが連携する橋渡しをすることもゴールに含まれています。

グランドオープンした複合施設「大橋会館」。

カフェ・ワインバー・レストラン、ストア&スペース、シェアオフィス、

ホテルレジデンス、サウナが施設内に包括されている。

―先ほど10年後に世に出ることを想定してプロジェクトを進めているという話が出ましたが、DELTAではこの10年というタイムラインをどのように捉えているのでしょうか?

村上

我々のチームにおいて10年というのは、人と人との関係性を良くしていくためにさりげなくアプローチしていく方法、つまり総合的な「アンビエントテクノロジー」を探求する目標期間として設定しています。それを実現するには何をどうセンシングしていくか、あらゆる要素を仮説検証していく必要があります。様々なプロトタイプのサイクルをまわしていくので、早くて1年、長くとも3〜5年後には発表できるものもあると思います。

インタラクションの余白から、情緒と関係性を引き出す

―「人間が持つ情緒的価値」というキーワードが軸となっていますが、ここにどのような課題意識を持っているのですか?

石川

DELTAでは、僕らが日々の暮らしで接してるモノ・コトの全てがインターフェースだと捉えています。そのインターフェースがもたらすインタラクションは、現代においては“機能的価値”が高いものが優れているとされています。効率的で便利であるかという“機能的価値”をひたすら追求するよりも、その一方で失われた“情緒的価値”にフォーカスを当て、その割合を増やしていこうとしているのがDELTAの取り組みです。

―「情緒的価値」という言葉の解像度を上げていきたいのですが、実際にその情緒的価値とはどのようなところで生まれると思いますか?

坂本

そうですね、例えば僕の場合、過去にオンラインで通知や設定ができる洗濯機の事業開発に携わっていたことがありました。実際に自分の家でも、その製品を使っています。ある日、会社にいて仕事をしている時にいつものルーティンとは違うタイミングで「洗濯が始まりました」と通知が来たことがあって。なぜだろうと思い、家にいる妻に何気なく聞いてみたら「子どもの具合が急に悪くなっちゃって、服を汚してしまったから洗濯したんだよ」と。僕も心配しつつ、「面倒を見てくれてありがとう」と感謝の言葉を伝えました。小さな体験ですけど、本来の洗濯機の持つ機能的な価値を超えたところで僕と妻はコミュニケーションをとることができて、こうした関係性の間にヒントがあるような気がしているんです。

―面白いですね。テクノロジーを介しながら、お互いが気を配り合い・想像することで一歩先のコミュニケーションが生まれていく。

村上

情緒的価値とはまさに、「余白」の部分に宿ると思っています。例えば、テキストメッセージだけで「今から帰る」「わかった」と送りあってもお互いのテンションはなかなか伝わりにくいけど、スタンプを一個つけるだけで感情の解像度が上がったりする。その選択自体をこちらが設計するのではなく、アクションを選べる余白を設計するということが、情緒的価値を生み出す上で重要な気がしています。

石川

これからの時代、家族の在り方や暮らし方、働き方もどんどん変化していくでしょう。それに伴い新たな関係性の在り方も生まれてくるはず。その中で、インフォメーションの情報量をデトックスしていくことが、新しい関係性をつくり出すためにひとつの手段になるんじゃないかと考えたりもしています。機能的価値の過剰な追求によって希薄になってしまった人間的な感性を、再構築していく感覚です。

―DELTAでは、現在どのようなテクノロジーに着目してその情緒的価値を探ろうとしているのでしょう?

石川

文字や言葉以外の手段により、あえて意図や意味の解釈に余白を設けて受信者の想像力を刺激する「ノンバーバル表現技術」を開発しています。現在は、照明や音楽の組み合わせ方やアクティベーションによって、人はどういった反応をするのかという試作と実証実験を繰り返しています。解像度が高いコミュニケーション手段は便利な反面、全部を説明してしまうことで余白が生まれづらいもの。そこで、ノンバーバルという形で解像度をあえて下げ、相手の想像力を促すコミュニケーションができれば、お互いに気遣い合える新たな関係性が生み出せるのではと考えています。

―曖昧であることの価値ってありますよね。交通ルールの一説で、車道の中心にある白線は実はない方がすれ違う車がお互いに気をつけ合って事故が起きにくいという話も聞いたことがあります。

また、ゴリラ研究の第一人者である山極壽一さんも、「人間が犯す大きなミスの一つが、言葉を信じすぎることだ」というようなことを仰っていて。言葉で説明すればその時点で相手が理解してくれると思い込んでしまっていること事態がエラーで、だから人同士で揉め事やミスが絶えないと。現代人はこれから曖昧さの価値に着目した方がいいんじゃないかと、僕も最近は考えています。

坂本

興味深い話です。我々の場合は、よく「障子」を例に挙げますね。障子にうっすらと映る人影は何をしているかはわからないけど、「何をしているんだろう?」と状況を想像して察することができる。そういった曖昧さに向き合う行為が、相手を思いやることにもつながると考えています。

大橋会館で暮らしながら自己を発見・探究するプロトタイプ

部屋の一室そのものを体験型のプロトタイプとしている

―今いるこの「313」の一室も、空間自体がプロトタイプとなっているんですよね?

坂本

ここには、1時間ごとにサウンド・照明・香りという3つの要素をミックス・変化させるデバイスを設置しており、それぞれがランダムかつ自動的に切り替わることで、空間の印象がゆるやかに変化していきます。また、手動のリモコンを使って、能動的に操作することも可能です。

石川

このプロトタイプは「Mode Switching Project」と名付けられたものです。この部屋は、プロジェクトの効果を言語化・データ化するために、実際にユーザーにどのような変化を与えられるか検証するためにつくられました。既存のデバイスを活用・転用しながらラピッドプロトタイピングすることを目的としており、いわゆるショールームというよりは、リビングラボという立ち位置です。

―ごく普通の一人暮らしのワンルームのようですね。検証のために実際にここでユーザーに生活してもらったと言うことですか?

石川

はい、期間は2泊3日で、募集した被験者には大橋会館内のホテルに宿泊してもらい、日中はこの部屋で仕事をしていただきながらプロトタイプを使ってもらいました。数日間に渡って生活してもらいながらの実証実験というのは我々としてもチャレンジングな試みでしたが、今まではスポットで数時間でしか取れていなかったデータが大幅に増えたことで、このラボならではの強みを実感しています。

―まさにこの大橋会館に拠点を置いているからこそできる実験ですね。

坂本

できるだけ日常の暮らしを変えないままで体験してもらわないと、こちらも欲しいデータが取れないということもあり、そういう意味で大橋会館の立地やカルチャーはとても最適ですね。今はパナソニック社内の人やエンドユーザーに体験してもらっていますが、今後は大橋会館に入居されている方にも体験していただくことで、プロジェクトを加速させていきたいです。

―実際に体験してみると、ランダムであることのパワーというか、今までの自分だったら試さなかった照明やサウンド、香りがつながっていく面白さがありますね。

石川

まさに、このプロトタイプには大きく分けて2つの価値があると考えています。1つは「自己発見」です。体験を通して「意外と自分は、この照明と音楽が組み合わさった時に仕事が捗るんだな」とか、「この香りはなんだか落ち着くな」といった偶発的な環境の発見に出会うことができるんですよね。2つめは「自己探索」で、発見を経て自分の内面に注目し、「今自分はなぜ集中できるんだろう?」「なぜ落ち着くんだろう?」と自分自身に問いかけて法則を見つけていく。それが発展すると、例えば「今日このタスクをやるなら、海沿いの環境に行けば捗りそうだな」という選択ができるようになるんじゃないかと。

坂本

ただ、現状のプロトタイプはリモコンもありますが「この数値にしたらこの空間になる」といった正確なコントロールはあえてできないようにしていて、発見の余白に重きを置く設定にしています

―まずは受動的に新たな自分に出会い、そこから能動的に探求していくということですね。自分にとってのベストを発見したら、そのマスターピースを使い続けていくという体験もつくれる思うのですが。

村上

もちろん、お気に入りの空間を繰り返し体験できることには価値があると思います。ただ、そこに関しては既に一般的にある価値だと思うので、僕らがわざわざやる必要がない気はします。それよりも、ランダムに変化させながら自己探索することを、どうサービスやプロダクトに落とし込んでいくかが重要かなと思っていますね。

―実際にプロトタイプを被験者に体験してもらう中で、発見できたことはありますか?

坂本

面白かったのは、何人かが共通して「空間が生き物みたいに捉えられた」という感想を話していたことです。実際に、リモートワークをしながら一人で黙々と作業していることに寂しさを感じられてる方は一定数いるようで、その中で空間が勝手に変わっていくことに従い感情がくすぐられ、次第に空間への愛着が生まれるというのは、新しい発見でした。

―サイエンスの観点から感性の変化を正確に拾い集めていくのは難しさもありそうですが、被験者のユーザーの声はどのように集めているのでしょうか?

石川

まず、被験者の行動と感情の動きを紐づけるために、体験された方には「なぜその行動をしたのか」「そこでどういう感情や感覚が生まれたのか」といったことを可能な限りこちらで用意したシートにログをとってもらいます。そして後日、オンラインでインタビューを行うのですが、そこでは基本的な質問項目は用意しつつ、返ってきた言葉に対して「それってどういう状況で感じましたか?」などと地道に深掘りしていくようにしていますね。そうすることで「そういえば、仕事のタスクの切り替わりのタイミングで...」といった、裏付けの情報が出てきます。

―おそらく、これまでパナソニックさんが得意としてきた機能的価値の探求とは全く異なるアプローチでDELTAの皆さんは取り組まれていることが想像できます。

坂本

そうですね。心や人と人の関係性を探求する情緒的価値を可視化するためには、これまでと全く違う起点と発想が必要だと感じます。ただ、それが今のモノやコンテンツで溢れ返った世の中で、10年後に差別化ができるポイントなのではないかと信じています。

次世代インターフェイス研究プロジェクト DELTA | Official HP

次世代インターフェイス研究プロジェクト DELTA | Contact

TEXT:Eri Ujita /PHOTO:Kohichi Ogasahara

石川 雅文

パナソニック ホールディングス 株式会社

2018年 パナソニック(株)にキャリア入社。現在、パナソニックホールディングス(株)技術部門 プラットフォーム本部所属。くらしに関わるハードウェアやUIのデザインをバックグラウンドに、近年はクリエイティブ領域以外にもフィールドを広げ、人と人との関係性に着目した新しい価値作りに奔走している。

坂本 一樹

パナソニック ホールディングス 株式会社

2012年パナソニック(株)入社。エンジニアとして、洗濯機の制御ソフト開発、洗濯機/専用アプリのUI設計を担当。近年は、BizDevとして、IoTデータビジネスやリカーリングビジネスの企画経験をバックグラウンドにパナソニックホールディングス(株)技術部門プラットフォーム本部にて次世代インターフェースの研究開発に従事。

村上 健太

パナソニック ホールディングス 株式会社

2014年 パナソニック(株)入社。現在、パナソニックホールディングス(株)技術部門 プラットフォーム本部所属 デザインエンジニア。ロボティクス分野におけるヒトのモデル化・評価技術、組込ソフト開発をバックグラウンドに、ヒトの身体/精神両面での拡張体験を創造する。現在は次世代の「くらし」体験創出に従事しながら、新しいデザインエンジニアリングのカタチを模索中。ツッコミの早さはチームNo.1。

(※本記事は過去に『知財図鑑』サイトに掲載されたものを、note用に再編集して転載しています)