ΔΣ変調技術で音を紡ぎだす「どこまでも歪みなく高精度に」〜高音質オーディオ技術 開発者インタビュー〜

デジタル信号処理による高音質オーディオ技術の開発

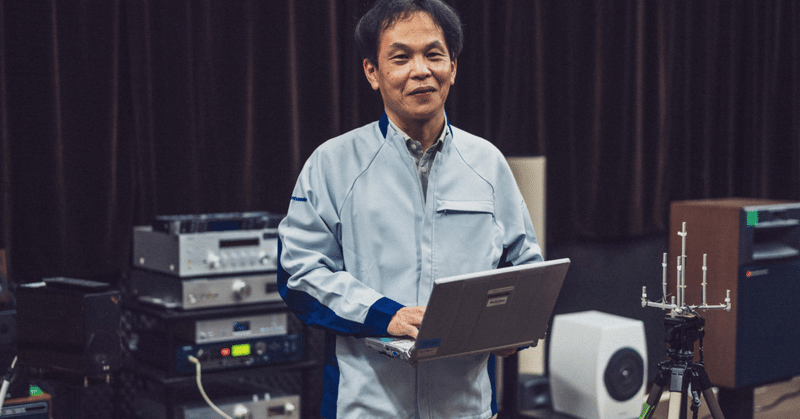

ひとつの音を限りなく忠実に伝え、歪みの少ない再生を極める高音質オーディオの世界。パナソニック株式会社 アプライアンス社 岩田 和也は、20年以上にわたって高音質の探求に挑み続けてきました。

入力信号を1bit信号に変換する理想形「ΔΣ(デルタシグマ)変調技術」は、1995年から高音質オーディオ向けに技術活用を着手し、数々のテクニクス※1製品に搭載されました。また、同時に開発を進めた広帯域化信号処理はDVD、Blu-rayの再生機からテレビまで幅広く応用されています。コア技術から最新のフルデジタルアンプに至るまで、開発の道のりを聞きました。

※1 テクニクスは、パナソニック株式会社のターンテーブル・アンプ・スピーカー・ネットワークオーディオ・ヘッドホン・完全ワイヤレスイヤホンの総合Hi-Fiオーディオ・DJ機器ブランドです。

プロフィール

岩田 和也 パナソニック株式会社

INTERVIEW

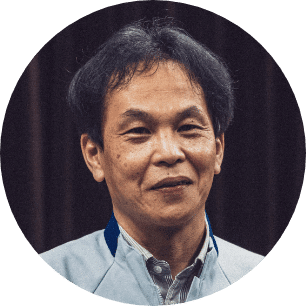

型番:MN64735、小さなチップが革新を起こした

ΔΣ変調技術が大きく進展した年代は、いつ頃だったのでしょうか?

1995年にΔΣ変調技術を使ったデジタルアンプから始まり、より高精細な再生をめざすデジタルリマスターの技術は、2021年にラインアップした最新のフルデジタルアンプ「テクニクス SU-R1000」まで脈々とつながっています。その20年以上の中で、ΔΣ変調技術をコアとする開発で最も大きな転換点は、1999年に実用化した高性能D/A変換器(デジタル・アナログ・コンバーター)です。

当時はCDよりも広帯域高精度なデジタルコンテンツの規格「DVDオーディオ」が定まり、次代の高音質に期待が高まっていた時期でした。コンペチターは、ICメーカーが開発したマルチビット方式のD/A変換器を搭載するという想定の中、私たちはそこに1bitのD/A変換器で対抗する構図。私は電気系の開発者と2人で新理論に挑みました。入力信号が44.1kHz/16bitから192kHz/24bitへと一気に高精度かつ広帯域化されたDVDオーディオ。単にΔΣ変調技術を用いるだけでは、その高精度を実現することができません。私たちが考えたのは「ダブルノイズシェーピング」という2段階方式でした。

研究を重ねた新しい理論、その優位性を詳しく教えてください。

ダブルノイズシェーピングでは、まず、24bit信号をノイズシェーピングにより4bit信号に変換します。次に、この4bit信号を16個の1bitD/A変換器を用いてアナログ信号に変換します。この時、16個の1bitD/A変換器間のばらつきを高次のノイズシェーピングで削減します。以上の構成で、高精度な24bit信号の精度を落とすことなくアナログ信号に変換する手法です。

D/A変換器では、音の変換精度をDR(ダイナミックレンジ)で評価し、変換できる最小値と最大値の幅をdB(デシベル)で表します。また、入力信号と出力信号がどれだけ比例しているかを示す、リニアリティも高精度の目安。この2つが特に性能をうたうオーディオ技術の開発のかなめで、最後は「その性能が出るか出ないか」を問われます。

1999年、私たちが自社製造のLSIチップでマークした値は「業界最高性能、DR=124dB」。124dBは圧倒的な数値で、リニアリティも極めて理論値に近い......、と成果を先に言えばさも順調だったかのようですが、とにかくテスト段階で数値が出ず、LSI内部のレイアウトが悪いのか、実装して評価する基板が問題なのかと、夜も眠れない日々でした。技術者の方は経験があると思いますが、なかなか原理原則通りにはいかないものです。

その壁を越えて完成したハードウェアが「MN64735(LSIの型番)」です。DVDオーディオの1bitD/A変換を確立し、それが同時開発した広帯域化信号処理、高音質のリマスター技術へとつながりました。実はこのリマスター技術は、後にオーディオの垣根を超え、DVD録画機やBlu-rayの機種にも搭載されました。高音質の訴求が録画再生の世界でも認められ、多くのお客さまに使っていただいたことは私の誇りです。

真空管サウンドを経て、テクニクス復活へ

デジタルリマスターの技術は、その後どう進化をしたのでしょうか?

現在でも好んで真空管のアンプを使うプロのギタリストがいるように、単なるレトロではなく、しっかりと音の要素を伝えるデバイスをめざしました。その再現性をリマスターのアルゴリズムに取り入れたのが、2006年に商品化した「真空管リマスター」搭載のDVDプレーヤー「DVD-S52」です。さらに、この真空管の持ち味を最大限に発揮するように発展した「真空管サウンド」がBlu-ray DiscレコーダーのプレミアムDIGAに採用されています。

DVD-Audioプレーヤー向けに開発したデジタルリマスターの技術は、部分的にアルゴリズムを変えながら、代々のミニコンポに継承されました。そして、一時期生産終了となっていたテクニクスの復活、ハイレゾリューション対応のリマスターへとつながります。比較するとCDでは20kHzだった記録量が100kHzにまで引き上がったのがハイレゾです。振幅方向にすると256倍もの細かさ。既存のデータをこの範囲いっぱいに拡張するハイレゾリマスターは「周波数帯域拡張」「高精度化(ビット拡張)」と、2つの特許を持つ独自の技術です。

新生テクニクスの象徴だったフルデジタルアンプ「R1シリーズ(Technicsのリファレンスクラス)」には、このハイレゾリマスターを搭載し、さらに私たちはLAPC(Load Adaptive Phase Calibration)という周波数特性の補正機能を与えました。これはスピーカーを接続した状態で、アンプのインパルス応答(非常に短い信号を入力した時のシステムの出力)を測定し、理想の特性になるように補正する機能です。私自身、再び究極の音質を追い求めるピュアオーディオに戻ったからには、もっと革新的でおもしろいことをという意気込みがありました。

テクニクス復活をどう受け止め、現在につながっていますか?

個人的に一番変わったのは、「お客さまの環境でどう聴こえるか」をより考えるようになったことです。SE-R1のプロトタイプを抱え、欧州や国内で試聴会を開き、多くの評論家や販売店の方に評価をしていただきました。もちろん、新技術で解決できたことは伝わりましたが、一方で「過去のテクニクス製品との相性はどうなのか?」「他社製スピーカーでは?」と、違う視点をいただきました。ピュアオーディオにおいて、歪み率は小さければ小さいほど、ハードウェアとしては優秀です。しかし、人々に感動を与える音楽再生とは、最終的にお客さまの耳にどう聴こえるかだと考えるようになりました。

以前にも増して、試聴の段階で、スピーカーの種類や配置ごとの聴こえ方をさまざまにテストするようになりました。もちろん、パナソニックがこれと定める「音の決裁」はありますが、決裁を越えたところが本来の始まりです。お客さまはいろいろな環境で、いろいろなジャンルの音楽を聴きます。テクニクスの再始動を機に、そうした個々の環境を知り、お客さまの思いを受け止めるために、プロモーションが大事だと改めて実感しました。

テクノロジーへの理解度をアップしていただけるように、こちらからユーザーに聴き方のプロモートを働きかける、それが商品価値となっていくのだと。また、これは余談ですが、秋葉原の試聴会でサインを求められた時には「私のですか?」と驚きました。音質を通しての評価、こんな出来事もとてもうれしいものです。

01 ΔΣ変調とは、水面が変化するイメージ

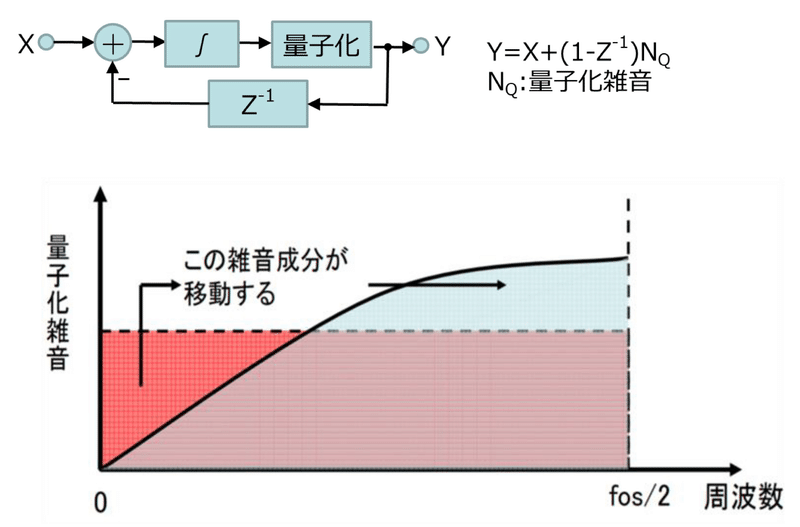

1bit信号を増幅することで、高い電力効率をかなえるデジタルアンプ。その高音質化に画期的な進化をもたらしたのが、1bit化する際に生じる量子化雑音をオーディオ帯域から削減する、ΔΣ変調技術の適応です。入力信号(X)と出力(Y)の間に生じる量子化雑音(NQ)を数式に織り込み、かつてない高音質を実現しました。

回路技術の実用化は1995年。電源のエネルギーの大半を熱で消費するアナログアンプに対して、ΔΣ変調を使うデジタルアンプはダイレクトにエネルギーを供給し、従来品よりも1/5のコンパクトな体積で高出力を発揮。論文投稿が海外で権威ある学会発表で特集されるなど、脚光を浴びました。

「1bitの忠実な変換」のしくみは、マスで水を量る際の誤差に例えられます。大きさの異なるマスを用いて量ると、マス同士の誤差が累積されます。一方、ひとつのマスで繰り返し量ると誤差を小さくすることができます。また、容器に張った水の中心を混ぜると水が外周に向けてせり上がるように、ノイズを人が感知しない周波数帯域に押しやる仕組みがΔΣの特長です。

02 お客さまごとの最適環境をつくり出すLAPC

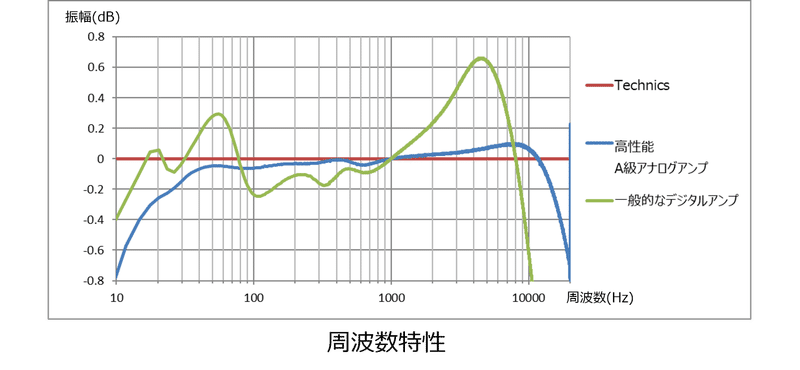

入力からスピーカーが音を発する直前までを全てデジタル処理し、無劣化な再生を実現するフルデジタルアンプ。2014年、新生テクニクスのSE-R1で導入されたLAPCは、スピーカー特性に合わせてアンプの周波数振幅特性を理想的に補正する、テクニクスの看板技術(特許取得)。周波数特性にスピーカーのインピーダンスの影響が及ばない構成を実現、それまでのアンプの常識を超えた周波数振幅特性の平坦化が特長です。

グラフの通り、理想的な増幅器である高性能A級アナログアンプでも変動している振幅に対して、テクニクスは非常に平らな周波数振幅特性。SE-R1は「パワー段」と呼ばれる信号増幅部のトランジスタ素子にGaN(窒化ガリウム)を用いて、1bitの超高速スイッチングに対応。この変換をつかさどる「JENO ENGINE」とLAPCの組み合わせが、入力信号に忠実なスピーカーの駆動、かつてない高音質再生を実現します。さらに、後継のSU-R1000では、歪みを抽出して帰還するデジタルフィードバックにより、電力増幅部で生じる歪みが従来の1/10に抑えられています。

PRODUCT

競合他社もひしめく中、高品質のD/A変換器で「テクニクスのプライオリティ」を世に印象づけたプロダクト、その心臓部にはMN64735が搭載されています。

Technics DVD-A10

DVDの大容量を生かし、より広帯域高精度の規格として1999年に生まれた規格「DVDオーディオ」。2000年に発売された「DVD-A10」(写真下)は、CD音源をリマスターしてDVD並みに引き上げる変換機能を備え、新規格の再生機としてデビューしました。ここに搭載されたMN64735は、当時最高性能を有した192kHz/24bitのD/A変換器。高音質再生の礎をつくった革新的なICチップです。

従来のΔΣ変調技術に加えて、24bitの階調を4bit×4で「振幅軸と時間軸」を高精度化するダブルノイズシェーピング方式を搭載。理想的な変換器として、オーディオファンから高評価を獲得しました。また、CDプレーヤーに同様の技術を搭載した「SL-P7」(写真上)は、高音質オーディオの大市場、欧州で発売された機種です。

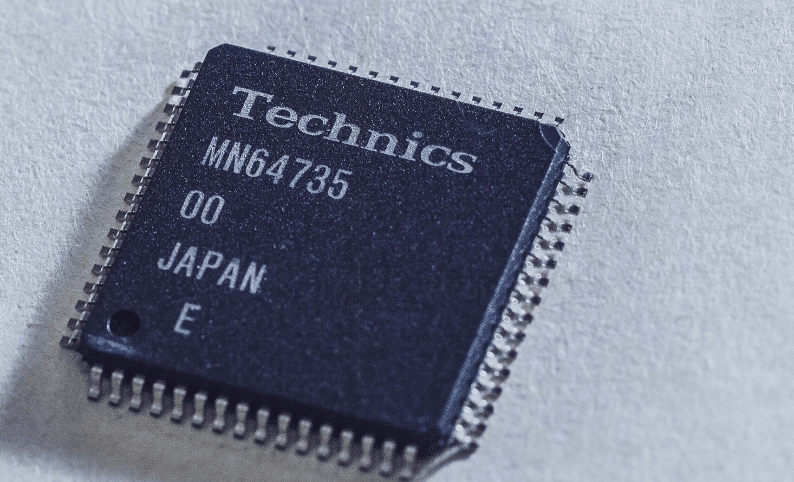

MY WORKPLACE

アプライアンス社 技術本部 デジタルトランスフォーメーション開発センター

アプライアンス社のAV技術に関わるメンバーが、この拠点に集まっています。私たちはアンプ、電源、信号処理やスピーカーなど、テクニクスのコアに携わるチーム。プロトタイプを目の前におきながら、手を動かしながら、日々、開発と検証を重ねています。オーディオ機器の電気設計、ソフト設計、外装設計のメンバーも同じフロアで、開発の川上がそろっている場所です。

原型開発に携わっている私たちは、商品企画や設計技術のメンバーと「R&Dのテーマ整合」を実施しながら、これから世に送り出したい商品やスペックを考え、そのための技術開発を行います。新しい発見があれば、すぐに試聴室に関係者を呼んで「聴いてみてほしい」とヒアリング。スピーカーから音を出し、良いところ、悪いところを洗い出します。最終的には設計技術のセクションに引き継ぎますが、クロスフェードで商品化までを並走します。

MESSAGE & YELL

自分が考えた証しを大切に、積み上げてほしい

これまでを振り返って、一番の転機は?

社内だけで開発を続けてきた私は、2000年以降にコンテンツ制作するプロフェッショナルと交流し、大きく変わりました。そこで最初に聴いたCDに記録される前の「真の音(原音)」、そのインパクトは忘れられません。自分たちが再生している音とのギャップを痛感し、いかにこの差を埋めていくかが自身のテーマだと感じました。また、真の音を落とさず記録しようと懸命な、レコーディングエンジニアの姿勢にも刺激を受けました。

もうひとつは、シアター関連の業務で映画音響とスピーカーマネージメントを知ったこと。映画館やホールには数多くのスピーカーがあり、複合的にオーディエンスに音を届けています。こうしたシアターの設計を手掛けるスタジオを訪れ、マルチチャンネル再生を具現化する現場を間近に見ました。

この音響を家庭での再生にどう持ち込むか、スピーカーの本数を減らすにはと、そこから「人の聴覚メカニズム」を意識した命題に発展しました。「サラウンドなんて」とかつての私は目を向けなかった場所。しかし、音の違いとは耳に届くまでの経路の違い、頭部への伝達特性が人の聴こえだと、考え方そのものが変わりました。

さらに、もう一段の学びとなったのが、「ベルリン・フィル・ハーモニーホール・モード」を搭載したホームシアターバーの開発です。2016年に、ベルリンフィルとの協業を開始。ベルリンのホールで音の到来方向や反射方向を測定し、その音響を再現するデジタル処理を追求しました。世界最高峰のオーケストラに接し、さまざまな媒体でコンテンツを提供する部署とも深く関わりました。中でも「トーンマイスター」という音の責任者との交流では、今までの学びを再確認。音を収録する際のポイント、私たちが開発した技術や試作品、商品に対する音質評価など、たくさんの知見を手にしました。

ご自身が考える、事業貢献の実績とは?

子どもの頃から好きだった高音質オーディオの開発を志して、1986年に私は入社しました。まず、録音機を担当し数年後には高品質オーディオの担当に。時代とともにCDからDVDへ、デジタルコンテンツへと環境も変化しましたが、私が幸運だったのは、自社のコアプロダクトに関われたこと。当社はDVDの普及で中心的な役割を果たしていましたし、私たちのリマスター技術が後に録画機やテレビにも搭載されました。

2000年以降には異分野に携わった時期もありました。記録媒体のSDカード開発に従事するためマルチメディア開発センターとデジタルネットワーク開発センターの開発プロジェクトに加わったのです。そういう意味では、SDカードも当社がけん引した規格でした。SDカードスロットを有する電子手帳、PDAに通信等の機能を拡張することを目的として、「SDIO」※2の規格化にも関わることに。考え方の違う他社とグローバルに接し、互いに合意しなければ、規格化は前に進みません。自分が考えるだけではダメだ、ロジカルでなければいけない ー。私自身が、成長させていただきました。

※2 SDカードと同じインターフェースで、データの入出力(I/O)が可能な周辺機器の規格。データの入出力(I/O)が可能で、準拠するカード型機器はSDIOカードと呼ばれる。SDIOカードを用いることで、無線通信機能やワンセグチューナーなど、データ記録以外の機能を追加できる。

最後に、若い技術者へのメッセージをお願いします。

みなさんに伝えたいのは、自分の考えた証しを残してほしいということ。例えば、取得した特許や技術論文を振り返るたびに、「実績はいまさら増やせない」と痛感します。若い時から習慣化して積み上げなければ、残っていきません。私が若かった頃と違って、特許出願の数も限られると思いますが、論文や技術資料は無制限に書けるはずです。

理系の人は文章が嫌いな人が多いですし、まとめるのが苦手かもしれません。しかし、そこで明暗が分かれます。どうしても、ひとつ仕事が終われば次のテーマへと日々は流れていくものですが、何かのプレゼンひとつであっても、自分の考えたことの証しです。検討レポートや自分なりのまとめを大切にしてほしいと思います。当たり前だけど、その当たり前ができないもの。地力とは、その積み上げです。

*記事の内容は取材当時のものです。