スポーツの現場にふれつづけるために、僕はカメラを選んだ。

「好きなことで、生きていく」YouTubeのCMで使用されたこのキャッチコピーが流行って数年。自分の得意を活かし、組み合わせていくという仕事観は年々身近なものになってきています。

この言葉を、今回の主人公・長田洋平さんに当てはめるなら「好きな“世界”で、生きていく」になるかもしれません。長田さんは、オリンピック・パラリンピックやサッカーワールドカップをはじめ、多くの国際大会で撮影を行い、ライフワークとして車いすバスケットボールのスポーツドキュメンタリーの制作にも力を入れるスポーツカメラマンです。

サッカーに打ち込んだ幼少期から青年期、新聞サークルに所属した大学時代を経て、スポーツの世界に魅了された青年が、国際的な舞台で活躍し、幾度も金メダル獲得の瞬間に立ち会うカメラマンになった軌跡。スポーツが彼にくれた景色とは、いったいどのようなものだったのでしょう。また長田さんがのぞくファインダーの先にある世界の魅力とは――。

聞き手/平地大樹(プラスクラス・スポーツ・インキュベーション )

構成・文/串田未来(「ソウゾウノート」編集部)

生涯を通して関わることになった世界の原体験

長田: 最初は、カメラマンじゃなくてスポーツジャーナリストになりたかったんですよね。

長田さんのお話は、そんな言葉から始まりました。それは、彼が一貫して持ち続ける「とにかくスポーツの現場で仕事がしたい」という明確な信念がにじみ出たひと言でした。

初めてスポーツ写真を撮ったのは、大学時代。所属していた新聞サークルで、学内の運動部を取材し記事にする、という活動を始めたことがきっかけでした。

長田: スポーツカメラマンになる人って2種類いると思います。1つは、写真が好きでスポーツを撮る人。もう1つは、スポーツが好きで写真を撮る人。

僕は後者だったので、「スポーツというフィールドにいたい」ということ以外は、ジャーナリストとして書くのか、カメラマンとして撮るのかに大きなこだわりはなくて。写真が好きだと自覚したのはもうちょっと後になってからだったかもしれません。

写真の楽しさに気づいたのは大学2年生のとき。バスケットボール部の試合の取材でカメラマンを任されました。

長田: いま思えばピントもあっていない写真だったんですけど、「いいのが撮れた」という感覚がありました。まわりからも評価されて、いい写真を撮るってこんなに気持ちがいいんだ、という喜びが忘れられなかった。それが、ペンではなくカメラを選んだ原体験になっています。

その後もサークル活動を通じて、スポーツを撮影する経験を積んでいった長田さん。3年生になるといよいよ、就職や将来について考える時期に入ります。当時は、スポーツカメラマンが所属するチーム「アフロスポーツ」のことは知らなかったそうです。

長田: 就職活動を始めたころは、新聞社の写真部にいきたいと思い、大手新聞社やメディアを受けていました。なかなか選考が通らずにいると、サークルの友達が「アフロっていう会社があるからいってこいよ」と背中を押してくれて。説明会に参加し試験を受けて無事入社が決まりました。

カメラマンになりたい、という希望を出していましたが、採用結果は総合職。入社前の内定期間中に再度、カメラマンとして働きたい旨を会社に伝えました。すると「スタジオアシスタントから始めるなら良いよ」と言っていただけたんです。「その代わり、しんどいうえにカメラマンになれるかはわからない」とも……。

それでも挑戦したくて、スタジオアシスタントとして入社することを決意しました。当時は、とにかくやりたいことを主張していましたね。知識はゼロに近い状態だったので、その分苦労は多かったです。

修行のような3年を経て、2012年長田さんは見事カメラマンとしてのキャリアをスタートさせます。

最高の現場で気がついた、自分が心ひかれる瞬間

経歴のなかのターニングポイントについては「たくさんありますが……」と前置きしながら、ロンドン2012大会で見た景色について語ってくれました。

当時、カメラマンとしてのキャリアをスタートさせたばかりの長田さんにとっては、もちろん海外での撮影も、複数の競技が開催される総合大会も初めて。先輩カメラマンに同行しながら大舞台で撮影のポイントを実践で学んでいったそうです。

長田: ロンドン2012大会はホスピタリティがすばらしかったです。連日満員の会場で観客も盛り上がっていました。それに呼応するかのように選手の表情も生き生きとしていました。

僕は選手の微細な喜怒哀楽を写真におさめたくて、表情にフォーカスして撮影することも多いのですが、そういうことを始めたのもこの大会からだった気がします。「アスリートってこんないい顔するんだな」と思ったのを覚えています。

思わず表情を追い続けたくなった選手のひとりに、車いすテニスの国枝慎吾選手がいました。

長田: 前々から知っていた選手ではあったんですが、改めて試合を撮影してかっこいいと思いました。表情もしぐさも、一つひとつの所作が絵になった。

恥ずかしながら実はそれまで、障がい者スポーツを無意識に違うものと捉えてしまっている自分がいました。国枝選手はその無意識の垣根をとっぱらってくれた気がします。

長田さんは、現地で感じた障がい者スポーツの迫力について、もう一つ忘れられない光景があると続けます。

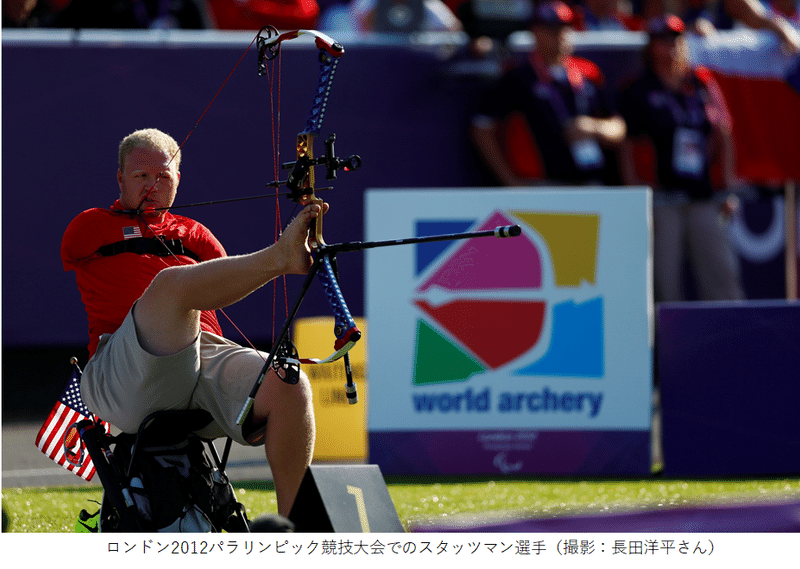

長田: 衝撃的だったのは、アーチェリーです。僕たちが思い浮かべるアーチェリーは手で弓を引くじゃないですか。手に障がいがある選手は、足と口で矢を放つんです。それだけでもすごいのに、すばらしい結果までだしてしまう。アメリカのマット・スタッツマン選手の試合は本当に驚きました。

スタッツマン選手は、先天的な障がいで両腕がありません。2012年当時、初出場だったパラリンピックでいきなり銀メダルを獲得。その後2015年には、「もっとも遠く正確な射程距離」を出すというギネスワールドレコーズに挑戦し、それまで健常者がもっていた記録を上回る283.47 mで世界記録を更新しました。

長田: 障がい者スポーツはどうしても写真が説明的になってしまいます。車いすがしっかり入った構図が求められたり。ちょっと前まで、試合結果も新聞のスポーツ欄ではなく、福祉面や社会面に掲載されていましたよね。

おもしろさや選手の魅力というのは、現地に行けば一発で感じとれるのに、表現されると途端に形式的になってしまうことに、違和感がありました。

そういうのをとっぱらいたくて、選手の表情にぐっとよったり、グラフィックとしてのかっこよさを追求してみたり。競技の熱狂を撮影したくて、さまざまなアプローチをするようになりました。これもやはり、初っ端から体験させてもらった最高の現場ロンドン2012大会の影響ですね。

撮影できることが当たり前ではなくなった

「スポーツ写真を撮るという行為は、スポーツをしているような感覚に近い」長田さんは自身の仕事の魅力をそう表現します。そこは、一流のプレーに対する反射神経や、動きについていく体力が求められる世界。アスリートと同じく鋭い“試合感覚”が必要になります。このコロナ禍で、スポーツ大会も相次いで中止となった現状は、長田さんたちスポーツカメラマンにとっても厳しいものだった、といいます。

長田: コロナの影響で長いブランクを経験しました。再開したJリーグを二カ月ぶりに撮りに行ったんですけど、カメラで上手く追えなくなってたんですね……。「スポーツを撮影する」という感覚が鈍っていることに気づかされました。

またコロナで変わったのは自身の感覚だけではなく、撮影方法そのものにも影響が出ています。まず、一つの試合にすべてのメディアが入るのが難しくなったことで、厳選した何人かで撮影して写真をシェアする「代表撮影」という方法が主流になってきているそう。

もちろん長田さんが、カメラマンとしてその撮影に入ることもありますが、距離の問題などで現場ではもどかしさを感じる場面も多々。

長田: たとえば柔道の試合では、いままではマットの真横で撮影していたのが、ディスタンスを保つためにスタンドからでないと撮影ができなくなりました。

選手との距離で写真の臨場感も表情も背景の抜け方も変わるので、思わず近づきたくなってしまうのが本音です。前のめりになる気持ちを自制しつつ、限られた機会を最大限活かして撮影しようという気持ちが強くなったと思います。

スポーツの現場にこだわり続ける

コロナの影響で変わったこともあれば、変わらないものもあります。それは、現場で何を撮るべきか目的を立てて一瞬を狙う姿勢。そして、まだ見たことのない構図や人々の表情を切りとろうとする熱意です。長田さんの写真は、被写体となるアスリートからも好評で「あの写真を使いたい」というオファーも多くあるそうです。

長田さんが目指すのは、写る人たちが今にも動き出しそうな、物語が感じられる写真。競技中のかっこいい瞬間はもちろん、プレー間のリアクションや目線の動きなども追いかけます。必ずしも勝利や歓喜の場面だけではなく、敗れた悔恨の表情も真実として記録する。スポーツがみせてくれるリアルな感情が現れていると「いい写真が撮れた」と思うそうです。

長田: いま撮りたいものは、障がい者スポーツのドキュメンタリーです。会社の仕事とは別に、自分のライフワークとして車いすバスケットボールを撮らせてもらっているので、それを続けていきたいです。

これからもスポーツの現場で働きたい、という気持ちは変わりません。経験を活かして何か別のことをやるというよりは、スポーツの現場の中で成長していきたい。もっと良い写真を撮れるようになることが、結果的に選手やスポーツに関わる人たちへの貢献につながったり、喜んでもらえるのならうれしいです。

スポーツに魅了された長田さんのファインダーの向こうには、同じくスポーツを愛する人々の人生があります。そんな人たちへの深いリスペクトを込めて彼はシャッターを切り続け、これからも私たちに”一瞬の世界”を届けてくれるでしょう。

長田洋平

1986年、東京都出身。2009年、早稲田大学教育学部卒業後、アフロに入社。スタジオアシスタントを経て、2012年よりアフロスポーツ所属。オリンピック・パラリンピックをはじめ国際大会での撮影を数多く経験。車いすバスケットボールを題材としたスポーツドキュメンタリーの撮影にも力をいれている。

「スポーツという言葉は、“deportare(デポルターレ)“というラテン語に由来するといわれています。「気分転換する」というその言葉通り、スポーツは私たちに非日常的な感動や一体感をもたらしてくれます。

しかし、そこで味わった経験や感情は一時的なものではなく、私たちの生き方そのものにも影響を与えているのではないでしょうか――。

「#スポーツがくれたもの」は、スポーツが人々にもたらす変化や、スポーツを通じてその人の価値観が発揮されてきたエピソードを共有する連載企画です。新たな日常の中で、改めてスポーツの価値を考えてみませんか。